|

||||||||

|

|

血管を若返らせるためには |

|

この一酸化窒素の生成を促すには、どうすれば良いか。「大股で歩く」それだけです。体重のせいで膝に負担のかかってしまう人は、プールでウォーキングをすると良いでしょう。息が上がる程の速度で歩く必要はありません。大股で15分程、毎日歩くようにしましょう。 さらに、もう一つ効果的なのが、筋肉のストレッチ。固くなった筋肉が血管を圧迫して血管の老化を引き起こしていることもあるからです。大臀筋や高背筋を気持ちよく伸ばすストレッチを行ってください。筋肉が伸びれば、それとともに血管も伸びて柔らかくなります。 |

|

|

|

ポリフェノール |

|

もう一つ、ポリフェノールの一種としてアンチエイジング効果の高いのがイソフラボンです。イソフラボンは、豆腐や納豆などの大豆加工食品に含まれ、更年期以降分泌が減少するエストロゲンと同様の働きをするとされるため注目されています。 |

|

|

|

活性酸素 |

| 活性酸素とは、激しい運動やストレス等で体内で代謝される酸素が、より反応性が高い活性酸素に変換されたもので、身体に様々な悪さをすることが知られています。体内には、発生した活性酸素が細胞に損傷を与えるのを防ぐために、抗酸化酵素と呼ばれる活性酸素を消去したり除去する酵素があるのですが、この働きでも分解しきれない活性酸素が細胞を傷つけると老化の原因になるとされています。

また、紫外線や放射線が細胞に照射されると細胞内に活性酸素が発生することが知られています。昔は、日光浴で真っ黒に日焼けした肌が健康の象徴のようにされてきましたが、今や日焼けは老化の主原因の一つに上げられる程です。 |

|

|

|

心の持ち方がもたらすアンチエイジング |

|

一週間の実験期間中、一つのグループには、20年前の生活を回顧する話題を義務付け、もう一つのグループには、実際に20年前の小道具に囲まれた生活環境で、よりリアルに20年前の生活を体験させたのです。廊下から老人用の手すりを取り除き、重い荷物も自分で運ばせ、食事も自分たちで作らせました。 するとどちらのグループも日がたつにつれて歩調が速くなり、自信も回復し、杖をついていた老人も杖を使わなくなりました。特に後者のグループは、その効果が顕著で、足取りや機敏性、関節炎の症状、動作の速度、認識能力、記憶力、血圧、視力や聴力まで向上したといいます。 これは、老人とはこうあるべきだという通念が老化をもたらしているという一つの仮説を導きだしています。もう何歳だから、こうあるべきだと、あるいは仕方がないと決めつけていませんか? アンチエイジングの第一歩は、自分の可能性を信じることかもしれません。まず十分にストレッチをして、大股で歩きましょう。目標や夢に向かって。 |

|

人の年齢は、血管年齢であると言われることがありますが、この血管の年齢を若返らせることは、比較的容易だとされます。一酸化窒素という血管の内皮(血管の内壁を覆う組織)でつくられる物質が、血管を柔軟にする働きをしてくれるのです。一酸化窒素は、血管の筋肉を柔らかくして拡張し、血流をスムーズにし、さらに血管内のコレステロール体積や血栓の発生を抑える働きがあります。

人の年齢は、血管年齢であると言われることがありますが、この血管の年齢を若返らせることは、比較的容易だとされます。一酸化窒素という血管の内皮(血管の内壁を覆う組織)でつくられる物質が、血管を柔軟にする働きをしてくれるのです。一酸化窒素は、血管の筋肉を柔らかくして拡張し、血流をスムーズにし、さらに血管内のコレステロール体積や血栓の発生を抑える働きがあります。 ポリフェノールの効果が注目されるようになったのは、食道楽と言われるフランス人は、血管の病気での死亡率が低いのは何故かという疑問からでした。フランス人はポリフェノールを多く含んだ赤ワインの消費量が多く、それと関係があるとされたからです。ポリフェノールは摂取すると動脈硬化や脳梗塞を防ぐ抗酸化作用があるといわれます。

ポリフェノールの効果が注目されるようになったのは、食道楽と言われるフランス人は、血管の病気での死亡率が低いのは何故かという疑問からでした。フランス人はポリフェノールを多く含んだ赤ワインの消費量が多く、それと関係があるとされたからです。ポリフェノールは摂取すると動脈硬化や脳梗塞を防ぐ抗酸化作用があるといわれます。 心理学者のエレン・ランガーは、非常に興味深い実験を、70歳代後半から80歳代の老人男性を集め、二つのグループに分けて行ったのです。

心理学者のエレン・ランガーは、非常に興味深い実験を、70歳代後半から80歳代の老人男性を集め、二つのグループに分けて行ったのです。 Aさんは若い頃から、扁平足が悩みの種だったといいます。扁平足の原因は、遺伝的なものと、子供の頃に裸足での十分な運動が足りず、土踏まずの形成が不十分だったことがあげられます。8歳頃までは誰もが扁平足の状態ですが、成長とともに土踏まずが形成されていきます。ところが、Aさんは、中学生になっても扁平足のままでした。運動も苦手だったAさんですが、顧問の先生に勧められたのがきっかけで、中学1年生で剣道を始めました。最初は、竹刀を振るのもぎこちなかったといいますが、努力の甲斐があって2年生の時にはレギュラーとなって試合に臨むようになりました。

Aさんは若い頃から、扁平足が悩みの種だったといいます。扁平足の原因は、遺伝的なものと、子供の頃に裸足での十分な運動が足りず、土踏まずの形成が不十分だったことがあげられます。8歳頃までは誰もが扁平足の状態ですが、成長とともに土踏まずが形成されていきます。ところが、Aさんは、中学生になっても扁平足のままでした。運動も苦手だったAさんですが、顧問の先生に勧められたのがきっかけで、中学1年生で剣道を始めました。最初は、竹刀を振るのもぎこちなかったといいますが、努力の甲斐があって2年生の時にはレギュラーとなって試合に臨むようになりました。

走る前にまず一定の期間ウォーキングを行い、歩く距離を徐々に伸ばすことで、足や膝にある比較的小さな筋肉を強化してあげることが故障を起こさないためには大切なのです。

走る前にまず一定の期間ウォーキングを行い、歩く距離を徐々に伸ばすことで、足や膝にある比較的小さな筋肉を強化してあげることが故障を起こさないためには大切なのです。 裸足で歩く習慣が足底筋を鍛え、形成してくれる足のアーチ。このアーチの役割は現在完全に解明はされていませんが、歩くときや走るときのクッションの役割をしていると考えられています。裸足のアベベが、始めて東アフリカの選手のスピード、強さを照明したのが1960年のローマオリンピック。それから半世紀でエチオピアやケニアの選手が、世界最速の称号を独占しています。あるデータによると、それらの選手を排出する地域の子供達は、EU圏の子供の10倍もの距離を毎日裸足で走っているということです。

裸足で歩く習慣が足底筋を鍛え、形成してくれる足のアーチ。このアーチの役割は現在完全に解明はされていませんが、歩くときや走るときのクッションの役割をしていると考えられています。裸足のアベベが、始めて東アフリカの選手のスピード、強さを照明したのが1960年のローマオリンピック。それから半世紀でエチオピアやケニアの選手が、世界最速の称号を独占しています。あるデータによると、それらの選手を排出する地域の子供達は、EU圏の子供の10倍もの距離を毎日裸足で走っているということです。 ぎっくり腰は、「魔女の一撃」と言われるように、急激に起こる腰痛の総称ということになります。一番多いのは腰椎のねん挫で、筋肉や筋膜の一部が切れて背骨の両脇に強烈な痛みが出ます。詳しく言うと、骨盤にある筋肉や筋膜、靭帯や軟骨が損傷して起こるもので、特に多いのが骨盤の仙骨と腸骨からなる仙腸関節に付着している軟部組織の損傷ということになります。

ぎっくり腰は、「魔女の一撃」と言われるように、急激に起こる腰痛の総称ということになります。一番多いのは腰椎のねん挫で、筋肉や筋膜の一部が切れて背骨の両脇に強烈な痛みが出ます。詳しく言うと、骨盤にある筋肉や筋膜、靭帯や軟骨が損傷して起こるもので、特に多いのが骨盤の仙骨と腸骨からなる仙腸関節に付着している軟部組織の損傷ということになります。 どんどん痛みが強くなってきており、絶え間なく痛む

どんどん痛みが強くなってきており、絶え間なく痛む 腰の筋肉に疲れがたまったまま眠ってしまうと、起床時やその直後にぎっくり腰を起こすリスクが高まります。1日の筋肉疲労を緩和させるためにも、寝る前のストレッチが有効です。入浴後や就寝前のストレッチ(ひざストレッチ・両ひざストレッチなど)を習慣にしておくと、予防に効果的です。

腰の筋肉に疲れがたまったまま眠ってしまうと、起床時やその直後にぎっくり腰を起こすリスクが高まります。1日の筋肉疲労を緩和させるためにも、寝る前のストレッチが有効です。入浴後や就寝前のストレッチ(ひざストレッチ・両ひざストレッチなど)を習慣にしておくと、予防に効果的です。 屈強なJリーガーがサッカーの練習中に突然倒れ、急性心筋梗塞で死亡したということを覚えている方も多いのではないでしょうか。突然死とされるものには、心機能に起因するもの、脳梗塞や脳出血によるもの、呼吸系に起因する窒息死、原因のわからないものもありますが、心機能に由来する循環器疾患によるものが全体の6割以上と多くを占めています。

屈強なJリーガーがサッカーの練習中に突然倒れ、急性心筋梗塞で死亡したということを覚えている方も多いのではないでしょうか。突然死とされるものには、心機能に起因するもの、脳梗塞や脳出血によるもの、呼吸系に起因する窒息死、原因のわからないものもありますが、心機能に由来する循環器疾患によるものが全体の6割以上と多くを占めています。

40歳を過ぎると喫煙、飲酒、過食、疲労の蓄積などから、糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病を発生し、動脈硬化の進行に伴い心臓に栄養を送る冠動脈が狭くなっていることが少なくありません。自覚症状としては、締め付けられるような胸の痛みや圧迫感、冷や汗、息が苦しいなどです。

40歳を過ぎると喫煙、飲酒、過食、疲労の蓄積などから、糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病を発生し、動脈硬化の進行に伴い心臓に栄養を送る冠動脈が狭くなっていることが少なくありません。自覚症状としては、締め付けられるような胸の痛みや圧迫感、冷や汗、息が苦しいなどです。 強い外力によって突然起こる骨折などのケガと、繰り返される小さな損傷が積み重なって慢性的に発症する障害があります。この障害には、疲労骨折なども含まれます。運動による刺激が生理的な許容範囲であれば、筋肉や神経、血管などの器官は、発達しその運動への適応力が強化されていきます。しかし、この刺激の強度が生理的許容範囲を超えてしまうと、ケガや障害を起こすリスクが高まります。成長期はこの許容範囲が狭い時期にあたるため、よりケガや障害が発生しやすくなると考えられます。

強い外力によって突然起こる骨折などのケガと、繰り返される小さな損傷が積み重なって慢性的に発症する障害があります。この障害には、疲労骨折なども含まれます。運動による刺激が生理的な許容範囲であれば、筋肉や神経、血管などの器官は、発達しその運動への適応力が強化されていきます。しかし、この刺激の強度が生理的許容範囲を超えてしまうと、ケガや障害を起こすリスクが高まります。成長期はこの許容範囲が狭い時期にあたるため、よりケガや障害が発生しやすくなると考えられます。

スポーツ障害を予防するには、一人ひとりの発育状況を見極めた指導が行われることが大切です。筋力が不足していたり、柔軟性が低下している子供にとっては、運動そのものが負担になり疲労が蓄積して障害を起こす原因の一つとなってしまいます。

スポーツ障害を予防するには、一人ひとりの発育状況を見極めた指導が行われることが大切です。筋力が不足していたり、柔軟性が低下している子供にとっては、運動そのものが負担になり疲労が蓄積して障害を起こす原因の一つとなってしまいます。 Aさんは、三人のお子さんを持つお父さんです。上の二人のお子さんと公園で遊ぶのは楽しかったのに、三人目の時は身体がついていかなかったと言います。子供は、少しもじっとしていないもの。何かに興味を引かれると、急に飛び出してしまいます。Aさんは二人目までは余裕でそうした動きについていくことができたのに、少し年齢の離れた三人目のお子さんの動きには対応できなかったそうです。

Aさんは、三人のお子さんを持つお父さんです。上の二人のお子さんと公園で遊ぶのは楽しかったのに、三人目の時は身体がついていかなかったと言います。子供は、少しもじっとしていないもの。何かに興味を引かれると、急に飛び出してしまいます。Aさんは二人目までは余裕でそうした動きについていくことができたのに、少し年齢の離れた三人目のお子さんの動きには対応できなかったそうです。

まず注意しなければならないのは、過度の血圧上昇です。息を止めて力を入れると血圧が上がって危険な状態になることがあります。息を止めて力むと収縮期の血圧が300mmHg、拡張期の血圧が200mmHgといった状態になることもあるからです。最近は、洋式便器の普及で少なくなったと言われる脳出血。昔は寒い時期に和式便器で踏ん張ったときに倒れるということがよくありました。息を止めて力むとこれと同じ状況を引き起こすことになります。

まず注意しなければならないのは、過度の血圧上昇です。息を止めて力を入れると血圧が上がって危険な状態になることがあります。息を止めて力むと収縮期の血圧が300mmHg、拡張期の血圧が200mmHgといった状態になることもあるからです。最近は、洋式便器の普及で少なくなったと言われる脳出血。昔は寒い時期に和式便器で踏ん張ったときに倒れるということがよくありました。息を止めて力むとこれと同じ状況を引き起こすことになります。  こうしたトレーニングは少なくとも2ヶ月程度は継続しないと効果が現れてきません。しかし、風邪を引いたり、仕事が忙しくなったりといった理由でトレーニングを休み、そのまま止めてしまうことはないでしょうか。

こうしたトレーニングは少なくとも2ヶ月程度は継続しないと効果が現れてきません。しかし、風邪を引いたり、仕事が忙しくなったりといった理由でトレーニングを休み、そのまま止めてしまうことはないでしょうか。

前述のような症状が気になり、肥満している場合は、医師に相談して体質改善と減量を行うこと、生活習慣を改善することが何より大切です。辛いものや脂っこいものを好んで食べたり、遅い時間の食事は消化系に様々な負担をかけます。

前述のような症状が気になり、肥満している場合は、医師に相談して体質改善と減量を行うこと、生活習慣を改善することが何より大切です。辛いものや脂っこいものを好んで食べたり、遅い時間の食事は消化系に様々な負担をかけます。 食後に横になって安静にするのは、高齢者の場合上半身は起こした状態で安静にするというのがベストでしょう。この姿勢であれば逆流性食道炎の予防にもなります。もう一つ肝臓という臓器にとっても食後の安静は大切だということも説明しておきましょう。

食後に横になって安静にするのは、高齢者の場合上半身は起こした状態で安静にするというのがベストでしょう。この姿勢であれば逆流性食道炎の予防にもなります。もう一つ肝臓という臓器にとっても食後の安静は大切だということも説明しておきましょう。

日本人と欧米人で、決定的に違うのが腸の長さです。日本人の腸は、欧米人の1.5倍もの長さがあると言われます。その理由は、これまでの食生活の違いによるものです。野菜や穀物を主食としてきた日本人は、栄養分をできるだけ多く身体に取り込むために、長い腸が必要だったとされます。一方、欧米人は、腸内に長く留めると腐敗し有害物質の生じる肉類や脂肪分の摂取が多く、腸を短くして出来るだけ早く排泄しようとしたためだと考えられています。

日本人と欧米人で、決定的に違うのが腸の長さです。日本人の腸は、欧米人の1.5倍もの長さがあると言われます。その理由は、これまでの食生活の違いによるものです。野菜や穀物を主食としてきた日本人は、栄養分をできるだけ多く身体に取り込むために、長い腸が必要だったとされます。一方、欧米人は、腸内に長く留めると腐敗し有害物質の生じる肉類や脂肪分の摂取が多く、腸を短くして出来るだけ早く排泄しようとしたためだと考えられています。

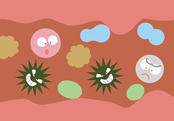

日本人の食生活が欧米化した結果、1950年から2000年までの50年間で、日本人の大腸がん患者が約10倍にもなりました。がん細胞は、正常な人でも毎日3000個から4000個は発生すると言われていますが、このほとんどが腸の粘膜で発生し、これを免疫細胞が攻撃し、排除するという作業を繰り返しているのです。この大切な腸を元気に保つために最も大切なのが、腸の中の細菌のバランス。腸内の細菌のバランスは、病気の予防だけでなく老化の防止などにも大切だということが分かってきました。

日本人の食生活が欧米化した結果、1950年から2000年までの50年間で、日本人の大腸がん患者が約10倍にもなりました。がん細胞は、正常な人でも毎日3000個から4000個は発生すると言われていますが、このほとんどが腸の粘膜で発生し、これを免疫細胞が攻撃し、排除するという作業を繰り返しているのです。この大切な腸を元気に保つために最も大切なのが、腸の中の細菌のバランス。腸内の細菌のバランスは、病気の予防だけでなく老化の防止などにも大切だということが分かってきました。 腸の中には100兆個もの細菌が住みついています。その種類は約500種類。みなさんも良く知っている「乳酸菌」に代表される「善玉菌」と呼ばれる菌、これに対して身体に悪さをするのが「悪玉菌」。そして腸内の環境によって「善玉菌」にも「悪玉菌」にもなるという「日和見菌」という3種類に分類されます。健康な人の腸内は、この「善玉菌」と「悪玉菌」のバランスがうまく保たれています。

腸の中には100兆個もの細菌が住みついています。その種類は約500種類。みなさんも良く知っている「乳酸菌」に代表される「善玉菌」と呼ばれる菌、これに対して身体に悪さをするのが「悪玉菌」。そして腸内の環境によって「善玉菌」にも「悪玉菌」にもなるという「日和見菌」という3種類に分類されます。健康な人の腸内は、この「善玉菌」と「悪玉菌」のバランスがうまく保たれています。

腸は毎日大活躍しているので元気にするには、やはりまず休ませてあげることが大切。年末、年始で暴飲・暴食したあとに七草粥を食べて腸を休めるという習慣が日本には昔からありました。飽食の現代、特に40代以上の方は、毎日それほど多くのカロリーを摂取し続ける必要はありません。腹八分目を目安に、多すぎる食事量を減らし、長年酷使してきた腸を大切にした食生活を目指しましょう。定期的に食事をお粥するのも良いでしょう。

腸は毎日大活躍しているので元気にするには、やはりまず休ませてあげることが大切。年末、年始で暴飲・暴食したあとに七草粥を食べて腸を休めるという習慣が日本には昔からありました。飽食の現代、特に40代以上の方は、毎日それほど多くのカロリーを摂取し続ける必要はありません。腹八分目を目安に、多すぎる食事量を減らし、長年酷使してきた腸を大切にした食生活を目指しましょう。定期的に食事をお粥するのも良いでしょう。

虫歯は、歯そのものが病気になってしまうものですが、歯周病は、歯を支えている組織が壊れていく病気です。その始まりは、歯の汚れ。歯垢と呼ばれる歯の表面についた食べ物のかすに細菌が繁殖したものが歯周病の原因となりますが、この細菌は、24時間汚れを放置すると繁殖してしまうと言われています。適切な歯磨きによって食べ物のかすを取り除いてしまえば、この細菌の繁殖は防げるのですが、不適切な歯磨きなどで、歯垢ができてしまうと、それから約2日ほどで、今度はもっとやっかいな歯石に変化してしまいます。歯石になってしまうと歯ブラシで取り除くのは難しいので、歯石になる前に取り除くことが大切です。

虫歯は、歯そのものが病気になってしまうものですが、歯周病は、歯を支えている組織が壊れていく病気です。その始まりは、歯の汚れ。歯垢と呼ばれる歯の表面についた食べ物のかすに細菌が繁殖したものが歯周病の原因となりますが、この細菌は、24時間汚れを放置すると繁殖してしまうと言われています。適切な歯磨きによって食べ物のかすを取り除いてしまえば、この細菌の繁殖は防げるのですが、不適切な歯磨きなどで、歯垢ができてしまうと、それから約2日ほどで、今度はもっとやっかいな歯石に変化してしまいます。歯石になってしまうと歯ブラシで取り除くのは難しいので、歯石になる前に取り除くことが大切です。

また、糖尿病を患うと身体の抵抗力が弱くなるので、歯周病を引き起こしやすくなります。恐ろしいのは、虫歯菌や歯槽膿漏の菌が抜歯などの際に、血中に紛れ込むと感染性心内膜炎という心臓病まで引き起こしてしまうことです。特に重度の歯槽膿漏の場合、口内にたくさんの細菌が存在するので、そのリスクが増大します。症状としては、熱が出たり、動悸が激しくなったりしますが、ひどい場合は弁膜が壊れ急性心不全を起こすこともあります。

また、糖尿病を患うと身体の抵抗力が弱くなるので、歯周病を引き起こしやすくなります。恐ろしいのは、虫歯菌や歯槽膿漏の菌が抜歯などの際に、血中に紛れ込むと感染性心内膜炎という心臓病まで引き起こしてしまうことです。特に重度の歯槽膿漏の場合、口内にたくさんの細菌が存在するので、そのリスクが増大します。症状としては、熱が出たり、動悸が激しくなったりしますが、ひどい場合は弁膜が壊れ急性心不全を起こすこともあります。

初期の歯周病をチェックするには、親指と人差し指で歯をつまみ、ゆすってみて動きを感じるようでしたら要注意として、歯科医に相談しましょう。何かものを噛んだときにたよりない感じがしたときも危険な兆候です。

初期の歯周病をチェックするには、親指と人差し指で歯をつまみ、ゆすってみて動きを感じるようでしたら要注意として、歯科医に相談しましょう。何かものを噛んだときにたよりない感じがしたときも危険な兆候です。 歯周病の初期であれば、まず歯科医で溜まった歯石を取り除いて、ブラッシングを毎日丁寧におこなっていれば改善されていきます。その後は定期的に歯科医に歯石の除去をしてもらい歯周ポケットの深さなどをチェックし、加齢とともに増すリスクに対処するようにしましょう。

歯周病の初期であれば、まず歯科医で溜まった歯石を取り除いて、ブラッシングを毎日丁寧におこなっていれば改善されていきます。その後は定期的に歯科医に歯石の除去をしてもらい歯周ポケットの深さなどをチェックし、加齢とともに増すリスクに対処するようにしましょう。

予防のために最も大切なのは、歯磨きです。しかし、単にブラッシングをすれば良いというものではありません。最近でもたまに見かけるのは、大きめの歯ブラシに歯磨き粉をたっぷり付けてゴシゴシと磨いている人。歯を磨いたという達成感はあるものの、歯や歯茎を傷つけるばかりで、歯垢の取り残しを生じてしまいます。歯垢を落とすためには、小ぶりな歯ブラシで最初は柔らかめのものを選んで、歯の一本一本に対して磨くというより細かく振動させて刺激を与えるようなイメージでブラッシングします。

予防のために最も大切なのは、歯磨きです。しかし、単にブラッシングをすれば良いというものではありません。最近でもたまに見かけるのは、大きめの歯ブラシに歯磨き粉をたっぷり付けてゴシゴシと磨いている人。歯を磨いたという達成感はあるものの、歯や歯茎を傷つけるばかりで、歯垢の取り残しを生じてしまいます。歯垢を落とすためには、小ぶりな歯ブラシで最初は柔らかめのものを選んで、歯の一本一本に対して磨くというより細かく振動させて刺激を与えるようなイメージでブラッシングします。

以前は食後にすぐに歯を磨きましょうと言われていました。ところがこれが誤りだったことが分かってきました。食事をすると口内のPH値が酸性に傾きます。アルカリ性の歯の表面が、この酸によって侵されやすい状態にあるわけです。ここで歯磨きを行うと酸に溶かされた歯を削ってしまうことになります。

以前は食後にすぐに歯を磨きましょうと言われていました。ところがこれが誤りだったことが分かってきました。食事をすると口内のPH値が酸性に傾きます。アルカリ性の歯の表面が、この酸によって侵されやすい状態にあるわけです。ここで歯磨きを行うと酸に溶かされた歯を削ってしまうことになります。