脚がむくむ原因にはさまざまなものがあります。一般的には、同じ態勢を長く続けたり、疲れや睡眠不足が蓄積したり、その他加齢による筋力の低下などが挙げられます。とは言え、こうした要因による症状はあくまで一過性のもの。しばらくすれば自然と治まっていきます。

脚がむくむ原因にはさまざまなものがあります。一般的には、同じ態勢を長く続けたり、疲れや睡眠不足が蓄積したり、その他加齢による筋力の低下などが挙げられます。とは言え、こうした要因による症状はあくまで一過性のもの。しばらくすれば自然と治まっていきます。

しかし、なかなか脚のむくみが治まらない場合には注意が必要です。もしかすると、重大な病気の兆候かもしれません。今回は、脚のむくみの原因となり得るさまざまな病気についてご紹介。併せて、普段から取り組みたい脚のむくみの予防・改善方法についてお伝えします。

◆脚のむくみ教えてくれる病気とは?

脚のむくみはさまざまな病気のサインである可能性があります。一過性のものであればほとんど問題ありませんが、いつまでも続くようでしたら一度病院で検査を受けるようにしましょう。

○肝臓と腎臓の病気

血液中に含まれるタンパク質のひとつに「アルプミン」という物質があります。これはアミノ酸などの栄養素を体に運ぶだけでなく、血液の浸透圧(血管に水分を取り込んだり排出したりする圧力)をコントロールしてくれる役割があります。アルプミンの量が低下すると、この浸透圧も一緒に低下してしまうため、水分がたまりやすくなるのです。

血液中に含まれるタンパク質のひとつに「アルプミン」という物質があります。これはアミノ酸などの栄養素を体に運ぶだけでなく、血液の浸透圧(血管に水分を取り込んだり排出したりする圧力)をコントロールしてくれる役割があります。アルプミンの量が低下すると、この浸透圧も一緒に低下してしまうため、水分がたまりやすくなるのです。

アルプミンの低下には肝臓や腎臓の障害が大きく関わっていると言われています。その症状を見つけるサインのひとつが脚のむくみと言われています。そのため、もしも脚のむくみがなかなか治まらないのであれば、一度検査を受けてみることをオススメします。

○心不全など

い つまでも治らない脚のむくみの原因には、心不全や下肢静脈瘤が関係している場合もあります。たとえば心不全は、心臓のポンプ的な働きが弱まってしまい、圧力が下がってしまった状態です。心臓から遠くに位置する脚の血行が悪くなり“むくむ”ということは、それだけ心臓の働きが低下している可能性が疑われる、ということです。その他にも、心不全の原因となる動脈硬化や狭心症、心筋梗塞などが脚のむくみの原因となっている可能性もありますので、少しでも「おかしいな?」と感じたら、早めの受診を心がけましょう。

つまでも治らない脚のむくみの原因には、心不全や下肢静脈瘤が関係している場合もあります。たとえば心不全は、心臓のポンプ的な働きが弱まってしまい、圧力が下がってしまった状態です。心臓から遠くに位置する脚の血行が悪くなり“むくむ”ということは、それだけ心臓の働きが低下している可能性が疑われる、ということです。その他にも、心不全の原因となる動脈硬化や狭心症、心筋梗塞などが脚のむくみの原因となっている可能性もありますので、少しでも「おかしいな?」と感じたら、早めの受診を心がけましょう。

◆運動やマッサージでむくみを予防・解消

脚のむくみは基本的に一過性のものが多いですが、放置をすると免疫力低下につながる場合もあります。そのため、普段からしっかりと予防・解消を目指したケアを行うようにしましょう。

○適度な運動を心がけましょう

むくみの原因はふくらはぎやももの筋肉が弱り、血液の流れが悪くなること。そのため、ウォーキングや散歩などをして、日頃から脚を鍛えるようにしましょう。

むくみの原因はふくらはぎやももの筋肉が弱り、血液の流れが悪くなること。そのため、ウォーキングや散歩などをして、日頃から脚を鍛えるようにしましょう。

○積極的に階段を利用しましょう

疲れている時はついついエレベーターやエスカレーターを使いたくなってしまいますが、できれば階段を利用するよう心がけてみてください。階段の上り下りは脚の筋肉がしっかり使われますので、血の巡りを良くしてくれます。ただし、ひざ痛や腰痛がある人はできる範囲にとどめましょう。

○脚の先を意識的に動かしましょう

椅子に座った状態でかかとを上下させたり、かかとを床につけてつま先を上げたり伸ばしたりいった運動を行いましょう。脚の先の運動はふくらはぎの筋肉を動かし、血行をよくする効果があります。

○マッサージでむくみを解消しましょう

リンパ液の流れ改善を目的としたマッサージも効果的です。この時に注意したいのは“揉む”のではなく“なでる”ように行うこと。ももの表側と裏側、足首からひざ、ふくらはぎからひざ裏、足首から脚の付け根といった部位を、上方向にそれぞれ10回ずつそっとなでてください。この時、床に座って脚を伸ばし、ひざを立てるとマッサージがしやすくなります。

リンパ液の流れ改善を目的としたマッサージも効果的です。この時に注意したいのは“揉む”のではなく“なでる”ように行うこと。ももの表側と裏側、足首からひざ、ふくらはぎからひざ裏、足首から脚の付け根といった部位を、上方向にそれぞれ10回ずつそっとなでてください。この時、床に座って脚を伸ばし、ひざを立てるとマッサージがしやすくなります。

脚のむくみというのはさまざまな病気の兆候である可能性があります。普段からケアをしつつ、それでも解消されない場合には一度病院で診てもらうことをお勧めします。健康的な毎日を送るために、ぜひ覚えておきましょう。

食べものをしっかり噛むためには、健康なお口でなくてはなりません。そのためには、歯周病などの口腔内トラブルが起きていないことが大切です。さらに言えば、歯周病は日本人が歯を失う原因第一位になるほど、健康な歯との関わりが大きい病気。欠損歯が多ければ多いほど、食べられるものは制限がされてしまうでしょう。また、入れ歯などになってしまっては、そもそも噛むこと自体が困難になってしまう場合もあります。バランスの取れた献立を、しっかりと噛んで食べるためには、歯の健康が非常に重要なのです。

食べものをしっかり噛むためには、健康なお口でなくてはなりません。そのためには、歯周病などの口腔内トラブルが起きていないことが大切です。さらに言えば、歯周病は日本人が歯を失う原因第一位になるほど、健康な歯との関わりが大きい病気。欠損歯が多ければ多いほど、食べられるものは制限がされてしまうでしょう。また、入れ歯などになってしまっては、そもそも噛むこと自体が困難になってしまう場合もあります。バランスの取れた献立を、しっかりと噛んで食べるためには、歯の健康が非常に重要なのです。 メタボを予防するには、健康なお口であることが重要。そのため、歯周病対策が重要なことは前述した通りです。しかし、歯周病というのは「静かな病気」と呼ばれるほど、自覚症状に乏しいのが特徴。そのため、歯ぐきの出血や腫れに気づいた時には、すでにある程度症状が進行してしまっているケースが非常に多いです。

メタボを予防するには、健康なお口であることが重要。そのため、歯周病対策が重要なことは前述した通りです。しかし、歯周病というのは「静かな病気」と呼ばれるほど、自覚症状に乏しいのが特徴。そのため、歯ぐきの出血や腫れに気づいた時には、すでにある程度症状が進行してしまっているケースが非常に多いです。 歯周病とメタボは、一見何の関係もなさそうに見えますが、実は相互に関連し合い、体に悪影響を与えていると言えます。「歯みがきをしたら歯ぐきから血が出た」といった自覚症状が同時に起こった場合は、同時にお腹周りなどについても気にしてみましょう。そして、メタボを進行させないためにも、早めに歯周病治療を行うことが大切です。

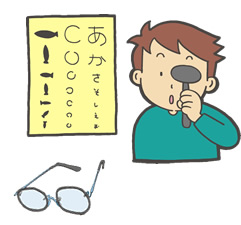

歯周病とメタボは、一見何の関係もなさそうに見えますが、実は相互に関連し合い、体に悪影響を与えていると言えます。「歯みがきをしたら歯ぐきから血が出た」といった自覚症状が同時に起こった場合は、同時にお腹周りなどについても気にしてみましょう。そして、メタボを進行させないためにも、早めに歯周病治療を行うことが大切です。 新年度が始まり、小学校~高校では視力検査があります。視力異常に気づく人が多いこの時期。遠視、近眼、乱視などが見つかった場合、眼鏡やコンタクトなどでの視力矯正をしての生活となります。今回は視力についてふれてみましょう。

新年度が始まり、小学校~高校では視力検査があります。視力異常に気づく人が多いこの時期。遠視、近眼、乱視などが見つかった場合、眼鏡やコンタクトなどでの視力矯正をしての生活となります。今回は視力についてふれてみましょう。 1日のうち、朝はモノや文字がハッキリ・クッキリ見えますが、夕方になるとそうでもないことがあり、パソコン画面の細かい文字が読み取りにくくなったり、見るのに苦労したり、時間がかかったりなど、このような現象を夕方老眼化現象といいます。

1日のうち、朝はモノや文字がハッキリ・クッキリ見えますが、夕方になるとそうでもないことがあり、パソコン画面の細かい文字が読み取りにくくなったり、見るのに苦労したり、時間がかかったりなど、このような現象を夕方老眼化現象といいます。 暗いところで、本などを読まない

暗いところで、本などを読まない 点眼薬も、病気というほどではなくとも、ドライアイや眼精疲労の強い方は手放せないでしょう。使用される場合には、あまり刺激の強いものは避けられることをお勧めします。最近はルテインやブルーベリー(アントシアニン)のサプリメントが流行しています。これらの成分は、臨床の現場でも加齢性黄斑部変性症*などには一定の効果がありますので、網膜に良いことは間違いないと考えられています。加齢性黄斑部変性症の予防や改善のために内服する、というのがもっとも理にかなった使用法です。

点眼薬も、病気というほどではなくとも、ドライアイや眼精疲労の強い方は手放せないでしょう。使用される場合には、あまり刺激の強いものは避けられることをお勧めします。最近はルテインやブルーベリー(アントシアニン)のサプリメントが流行しています。これらの成分は、臨床の現場でも加齢性黄斑部変性症*などには一定の効果がありますので、網膜に良いことは間違いないと考えられています。加齢性黄斑部変性症の予防や改善のために内服する、というのがもっとも理にかなった使用法です。

さて、この二人の練習内容は、まったく異なっています。A氏は、一般応募で落選してからしばらくの間、練習に気が乗らず、さらにチャリティー枠での出場が決まってからも年末年始に例年より多い宴会が重なり、思うように練習できない日々が続きました。過去に4時間を切ってフィニッシュした経験があるので、1月に入ってからの短期間のコンディショニングでも4時間程度で走れる自信があったのです。1月の中旬には、徐々にペースをあげて走れるようになりました。

さて、この二人の練習内容は、まったく異なっています。A氏は、一般応募で落選してからしばらくの間、練習に気が乗らず、さらにチャリティー枠での出場が決まってからも年末年始に例年より多い宴会が重なり、思うように練習できない日々が続きました。過去に4時間を切ってフィニッシュした経験があるので、1月に入ってからの短期間のコンディショニングでも4時間程度で走れる自信があったのです。1月の中旬には、徐々にペースをあげて走れるようになりました。 こうしてそれぞれ本番を一ヵ月後に控え、練習に気合いが入る日々を過ごしていました。ところが、二人とも身体に問題がおきてしまいました。

こうしてそれぞれ本番を一ヵ月後に控え、練習に気合いが入る日々を過ごしていました。ところが、二人とも身体に問題がおきてしまいました。 大会の翌日、A氏とBさんに会いました。二人とも筋肉痛で階段の上り下りが辛いようです。A氏はレース直後に、もう二度と走りたくないと思ったが、時間が経つにつれて悔しさがこみ上げてきたと言います。もう一度、身体を作り直し、エアロビックシステムをきちんと構築してからレースに臨みたいとのこと。Bさんは、レース後もアミノ酸を摂ったりストレッチをしたりして身体のケアにも気をつけている様子。もう次のレースをどこにしようかと目を輝かせていました。

大会の翌日、A氏とBさんに会いました。二人とも筋肉痛で階段の上り下りが辛いようです。A氏はレース直後に、もう二度と走りたくないと思ったが、時間が経つにつれて悔しさがこみ上げてきたと言います。もう一度、身体を作り直し、エアロビックシステムをきちんと構築してからレースに臨みたいとのこと。Bさんは、レース後もアミノ酸を摂ったりストレッチをしたりして身体のケアにも気をつけている様子。もう次のレースをどこにしようかと目を輝かせていました。 友人のジャーナリストを仮にAさんと呼びます。彼は、スポーツ系に強いライターでよくトレーニング関連の本を制作するために、その道のプロであるトレーナーや大学の先生に取材に行きます。そこでAさんは、よくこのように言われたそうです。「君はよく“筋トレでダイエット”とか、“美しく柔軟な身体を目指すトレーニング”などをテーマに本を作っているが、自分自身の身体の管理ができないと、説得力がないのでは?」

友人のジャーナリストを仮にAさんと呼びます。彼は、スポーツ系に強いライターでよくトレーニング関連の本を制作するために、その道のプロであるトレーナーや大学の先生に取材に行きます。そこでAさんは、よくこのように言われたそうです。「君はよく“筋トレでダイエット”とか、“美しく柔軟な身体を目指すトレーニング”などをテーマに本を作っているが、自分自身の身体の管理ができないと、説得力がないのでは?」 Aさんは、どうやらこの高校時代の減量を一念発起でまた行ってしまったようなのです。しかも、トレーニングは一切せずに、食事制限だけの減量。甘いもの、ごはんやパンなどの炭水化物は一切摂らないというものです。

Aさんは、どうやらこの高校時代の減量を一念発起でまた行ってしまったようなのです。しかも、トレーニングは一切せずに、食事制限だけの減量。甘いもの、ごはんやパンなどの炭水化物は一切摂らないというものです。 ダイエット臭を改善するためには、まず脳に必要な栄養素である糖分を送るために、炭水化物を摂る必要があります。タンパク質、脂質ももちろんバランス良く摂らなければなりません。さらにエネルギーの枯渇に対応して身体の基礎代謝が落ちていますので、これを上げるために有酸素運動を取り入れます。ウォーキングや軽いジョギング、ゆっくりとした水泳など、あまり心拍数が上がらない運動を継続的に行うことが重要です。

ダイエット臭を改善するためには、まず脳に必要な栄養素である糖分を送るために、炭水化物を摂る必要があります。タンパク質、脂質ももちろんバランス良く摂らなければなりません。さらにエネルギーの枯渇に対応して身体の基礎代謝が落ちていますので、これを上げるために有酸素運動を取り入れます。ウォーキングや軽いジョギング、ゆっくりとした水泳など、あまり心拍数が上がらない運動を継続的に行うことが重要です。 従って私達の身体は、飢餓に耐え、外的の襲撃からも身を守るという環境に適応したまま、いわゆる背広を着ていても、中身は縄文人と同じというわけです。豊富な食べ物、特に甘いもの、塩、高温で調理した食べ物などがいつでもあるという生活ではなかったわけですから、こうした環境にまだ適応できていないため、肥満になってしまうわけです。

従って私達の身体は、飢餓に耐え、外的の襲撃からも身を守るという環境に適応したまま、いわゆる背広を着ていても、中身は縄文人と同じというわけです。豊富な食べ物、特に甘いもの、塩、高温で調理した食べ物などがいつでもあるという生活ではなかったわけですから、こうした環境にまだ適応できていないため、肥満になってしまうわけです。

養生をするという言葉があります。貝原益軒の「養生訓」を思い起こす人もいることでしょう。益軒はその中で、「人は飲食によって生命が養われ、飲食は半日も欠くことができない。飲食は人間の最も大きな欲で、その欲望に任せていると病気になり、命を失う」と言っています。

養生をするという言葉があります。貝原益軒の「養生訓」を思い起こす人もいることでしょう。益軒はその中で、「人は飲食によって生命が養われ、飲食は半日も欠くことができない。飲食は人間の最も大きな欲で、その欲望に任せていると病気になり、命を失う」と言っています。 我々に備わった大切な器官が、疲れて弱っていたとしたら、それをほったらかしにすることは、もうできませんね。それでは、その回復法について紹介しましょう。

我々に備わった大切な器官が、疲れて弱っていたとしたら、それをほったらかしにすることは、もうできませんね。それでは、その回復法について紹介しましょう。 よく噛んで食べることが大切だとよく言われます。現代人は噛む回数が減っているという指摘もよく耳にします。ある実験によると弥生時代の人々が食べていたものを咀嚼するためには、一回の食事で4000回近く噛まなければならなかったといいます。ところが現代のファーストフードでは1000回を大きく下回り、600回程度噛めば食事が終わってしまうという結果になりました。

よく噛んで食べることが大切だとよく言われます。現代人は噛む回数が減っているという指摘もよく耳にします。ある実験によると弥生時代の人々が食べていたものを咀嚼するためには、一回の食事で4000回近く噛まなければならなかったといいます。ところが現代のファーストフードでは1000回を大きく下回り、600回程度噛めば食事が終わってしまうという結果になりました。 また、食後すぐ動いたり入浴してしまうと、胃に十分な血液が回らなくなって、消化がスムーズにできなくなります。食後は30分以上ゆっくり休むように心がけたいものです。

また、食後すぐ動いたり入浴してしまうと、胃に十分な血液が回らなくなって、消化がスムーズにできなくなります。食後は30分以上ゆっくり休むように心がけたいものです。 先日なにげなくテレビをつけたところ、とても姿勢の良い初老の男性がでてきました。別に芸能人でもなければ、体操の先生でもないようです。しかし、その姿勢の良さが生み出す雰囲気がとても若々しく、歌声もなかなか素敵で、実際の年齢を聞いてたいへん驚きました。「姿勢年齢」という言い方があるとすれば、その若さを保つということは大切なことでしょう。今月は、その方法についてご紹介しましょう。

先日なにげなくテレビをつけたところ、とても姿勢の良い初老の男性がでてきました。別に芸能人でもなければ、体操の先生でもないようです。しかし、その姿勢の良さが生み出す雰囲気がとても若々しく、歌声もなかなか素敵で、実際の年齢を聞いてたいへん驚きました。「姿勢年齢」という言い方があるとすれば、その若さを保つということは大切なことでしょう。今月は、その方法についてご紹介しましょう。 肩こりを例にあげれば、約5kgもある頭部を首と肩甲骨周辺の筋肉が抗重力筋として支えているということがそもそもの出発点です。通常は、脊柱の自然なS字カーブで頭部の重みを上手に分散して支えていますが、姿勢が悪いと頭部の重さは、脊柱の上に上手く乗らずに首と肩の筋肉で主に支えることになります。5kgの重さというと2ℓ入りのペットボトルを2.5本分。片手で持ったら5分もしないうちに下に置きたくなる重さです。

肩こりを例にあげれば、約5kgもある頭部を首と肩甲骨周辺の筋肉が抗重力筋として支えているということがそもそもの出発点です。通常は、脊柱の自然なS字カーブで頭部の重みを上手に分散して支えていますが、姿勢が悪いと頭部の重さは、脊柱の上に上手く乗らずに首と肩の筋肉で主に支えることになります。5kgの重さというと2ℓ入りのペットボトルを2.5本分。片手で持ったら5分もしないうちに下に置きたくなる重さです。 デスクワークの長い人は、1時間に一度ぐらいは立ち上がって自然体で少しでも歩くようにしましょう。また、良い姿勢で座るということも大切です。椅子に座った良い姿勢というのは、背もたれとの間に隙間を作らないように深く腰掛け、骨盤の下にある座骨で椅子に座りこの座骨の上に骨盤から脊柱を真っすぐに乗せます。腰を引かずにやや骨盤を前傾させるようなイメージで椅子に深く座ればこの姿勢になります。

デスクワークの長い人は、1時間に一度ぐらいは立ち上がって自然体で少しでも歩くようにしましょう。また、良い姿勢で座るということも大切です。椅子に座った良い姿勢というのは、背もたれとの間に隙間を作らないように深く腰掛け、骨盤の下にある座骨で椅子に座りこの座骨の上に骨盤から脊柱を真っすぐに乗せます。腰を引かずにやや骨盤を前傾させるようなイメージで椅子に深く座ればこの姿勢になります。 健康のためにウォーキングを始めても長続きしないという人は、姿勢と歩き方に問題があるかもしれません。特に、歩くための筋力をアップしようと、足腰の筋肉を意識して早歩きしようとすると、すぐに疲れてしまいます。最悪の場合、筋肉がコリ固まりケガをしてしまうこともあります。

健康のためにウォーキングを始めても長続きしないという人は、姿勢と歩き方に問題があるかもしれません。特に、歩くための筋力をアップしようと、足腰の筋肉を意識して早歩きしようとすると、すぐに疲れてしまいます。最悪の場合、筋肉がコリ固まりケガをしてしまうこともあります。 人類の歴史は、ウイルスとの戦いの歴史だとされます。一説によると美男や美女が異性にモテるのは、ウィルスに負けない免疫機能を持っている人が、左右シンメトリーな身体や美しい容姿を有するからだと言われます。美しい容姿を持つ人ほどウイルスに負けない健康な子孫を残す確率が高いので、自分の子孫を残そうという本能によって、そうした伴侶が求められるというわけです。

人類の歴史は、ウイルスとの戦いの歴史だとされます。一説によると美男や美女が異性にモテるのは、ウィルスに負けない免疫機能を持っている人が、左右シンメトリーな身体や美しい容姿を有するからだと言われます。美しい容姿を持つ人ほどウイルスに負けない健康な子孫を残す確率が高いので、自分の子孫を残そうという本能によって、そうした伴侶が求められるというわけです。 これらは、それぞれ別の型の遺伝子のインフルエンザですが、1977年に流行したソ連インフルエンザは、1918年に流行したスペインインフルエンザと同じものです。このように、いったん終息してもまた流行するものや、さらに抗インフルエンザ薬の効かない遺伝子への変異が懸念される恐ろしいものもあります。

これらは、それぞれ別の型の遺伝子のインフルエンザですが、1977年に流行したソ連インフルエンザは、1918年に流行したスペインインフルエンザと同じものです。このように、いったん終息してもまた流行するものや、さらに抗インフルエンザ薬の効かない遺伝子への変異が懸念される恐ろしいものもあります。 こうした、ウイルスによるパンデミックが起こった場合、自衛手段としてもっとも有効なのは、なるべく外出を避け感染者との接触を極力減らすということになります。特に発生した直後は、医療体制や対処法などが確立されていないということを想定して、不要不急な外出を控えるということが必要になります。しかし、外出を控えるとすぐに日常生活に支障をきたすことになります。そうした場合に備え、必要最小限の備蓄をしておくことが大切です。何をどれぐらいというものについて、4人家族が2週間生活をするための備蓄品のリストが農林水産省のホームページで紹介されていますので参考にしてください。最低限必要になるカロリーから割り出した食材の量等が目安として紹介されています。

こうした、ウイルスによるパンデミックが起こった場合、自衛手段としてもっとも有効なのは、なるべく外出を避け感染者との接触を極力減らすということになります。特に発生した直後は、医療体制や対処法などが確立されていないということを想定して、不要不急な外出を控えるということが必要になります。しかし、外出を控えるとすぐに日常生活に支障をきたすことになります。そうした場合に備え、必要最小限の備蓄をしておくことが大切です。何をどれぐらいというものについて、4人家族が2週間生活をするための備蓄品のリストが農林水産省のホームページで紹介されていますので参考にしてください。最低限必要になるカロリーから割り出した食材の量等が目安として紹介されています。 外から帰ったら「手洗い」「うがい」をするということを日本人は子供の頃から躾けられていますが、海外では意外に「うがい」は一般的ではないようです。その効果の検証が十分されていないということがあるようですが、日本では神社にお参りするときに行う「手水」(てみず)が手や口を清める作法としてあるように美しい文化の一つとして継承したいものです。

外から帰ったら「手洗い」「うがい」をするということを日本人は子供の頃から躾けられていますが、海外では意外に「うがい」は一般的ではないようです。その効果の検証が十分されていないということがあるようですが、日本では神社にお参りするときに行う「手水」(てみず)が手や口を清める作法としてあるように美しい文化の一つとして継承したいものです。 今年の夏は異常な暑さが印象的でした。それに続く急激な気温の変化と天候の不順。気持ちの良い日本の秋の到来が待ち遠しいところでしたが、10月に入り、やっと身体を動かすにはちょうど良い季節がやってきました。

今年の夏は異常な暑さが印象的でした。それに続く急激な気温の変化と天候の不順。気持ちの良い日本の秋の到来が待ち遠しいところでしたが、10月に入り、やっと身体を動かすにはちょうど良い季節がやってきました。 「ラジオ体操」は、運動競技や日常生活をスタートする前の軽いウォーミングアップとして広く活用されていました。ところが「ストレッチ」が、1970年代後半スポーツの指導者などにより急速に広まり、まずアスリートの準備運動がこの新しい科学的なスポーツメソッドに取って代ったのです。

「ラジオ体操」は、運動競技や日常生活をスタートする前の軽いウォーミングアップとして広く活用されていました。ところが「ストレッチ」が、1970年代後半スポーツの指導者などにより急速に広まり、まずアスリートの準備運動がこの新しい科学的なスポーツメソッドに取って代ったのです。 では、「動的ストレッチ」でもある「ラジオ体操」のどこが現在の人気を呼んでいるのでしょうか。その理由のいつくかを挙げてみましょう。

では、「動的ストレッチ」でもある「ラジオ体操」のどこが現在の人気を呼んでいるのでしょうか。その理由のいつくかを挙げてみましょう。 運動強度としても、ある程度のスピードで歩くウォーキングと同程度。体脂肪を燃焼させ、免疫力を高めて病気になりにくい体質にしてくれるちょうど良い強度ということになります。

運動強度としても、ある程度のスピードで歩くウォーキングと同程度。体脂肪を燃焼させ、免疫力を高めて病気になりにくい体質にしてくれるちょうど良い強度ということになります。

さらに精神的にも、ストレッチの気持ち良さがリラックス効果をもたらし、質のよい睡眠とストレスの軽減をもたらしてくれます。また、筋肉のコリによって悪くなった姿勢も良くなります。パソコン作業などのデスクワークを長時間行っていると、肩や背中、腰などの筋肉が硬くなります。さらに続けると太腿の裏側の筋肉が硬くなり、この筋肉が縮むことで骨盤が引っ張られて後傾し、猫背気味の悪い姿勢になってしまいます。

さらに精神的にも、ストレッチの気持ち良さがリラックス効果をもたらし、質のよい睡眠とストレスの軽減をもたらしてくれます。また、筋肉のコリによって悪くなった姿勢も良くなります。パソコン作業などのデスクワークを長時間行っていると、肩や背中、腰などの筋肉が硬くなります。さらに続けると太腿の裏側の筋肉が硬くなり、この筋肉が縮むことで骨盤が引っ張られて後傾し、猫背気味の悪い姿勢になってしまいます。 運動の前にストレッチをすると良いというイメージがありますが、筋肉は暖まった状態のほうがよく伸びます。また、運動の後に溜まった乳酸を上手く流す効果も期待できるので、運動をして十分身体が暖まった後、クールダウンの一環として行うと身体の柔軟性を高めることができます。

運動の前にストレッチをすると良いというイメージがありますが、筋肉は暖まった状態のほうがよく伸びます。また、運動の後に溜まった乳酸を上手く流す効果も期待できるので、運動をして十分身体が暖まった後、クールダウンの一環として行うと身体の柔軟性を高めることができます。