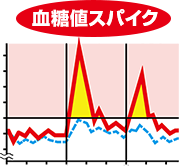

食後に急激に血糖値が上がる状態を「血糖値スパイク」と呼びます。血糖値スパイクを放置すると、糖尿病や動脈硬化が引き起こされてしまう可能性があり、早めに対策することが必要とされています。こちらでは、血糖値スパイクの特徴や対策法についてお伝えします。健康維持のためにぜひお役立てください。

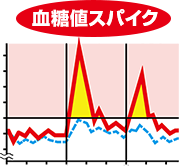

◆血糖値スパイクとは?

血糖値スパイクとは、食後に急激に血糖値が上昇する状態のことです。通常、血糖は空腹時は80~100mg/dl、食後は高くても140mg/dl以下で安定しています。しかし、血糖値スパイク状態になると、食後の血糖値が140mg/dl以上にまで急激に上昇してしまうのです。現在、成人の約20%が、このような血糖値スパイク状態であると言われています。

血糖値スパイクになると、糖尿病にかかるリスクが高まります。糖尿病とは、空腹時の血糖値が126mg/dl、食後の血糖値が200mg/dlを超える状態を指します。つまり血糖値スパイクの方は、糖尿病の予備軍になってしまっているのです。

また、血糖値スパイクによって動脈硬化の危険性も高まります。動脈硬化とは、動脈が硬くなり、血管内部で詰まりが起こることによって血流が悪くなる状態のことです。血糖値スパイク状態が続くと、細胞から活性酸素が発生するようになり、細胞が傷ついてしまいます。そうすると動脈が硬くなり、心不全・狭心症・心筋梗塞・脳梗塞・脳出血・閉塞性動脈硬化症といった病気が引き起こされやすくなります。病気を防ぐためにも、血糖値スパイクには早めに対策することが必要です。

◆血糖値スパイクは気づかれにくい!

放置すると危険な血糖値スパイクですが、健康診断ではなかなか見つけることができません。なぜなら健康診断は空腹時に行われるため、血糖値スパイクの方も、正常な数値が出てしまうからです。血糖値スパイクを調べるためには、食後1~2時間の間に検査をすることが必要になります。病院の中には、検査の前にブドウ糖の入った甘い液体を飲んで、飲む前と後の血糖値を測定してくれるところもありますが、このような検査方法はまだ一般的ではないのが現状です。

放置すると危険な血糖値スパイクですが、健康診断ではなかなか見つけることができません。なぜなら健康診断は空腹時に行われるため、血糖値スパイクの方も、正常な数値が出てしまうからです。血糖値スパイクを調べるためには、食後1~2時間の間に検査をすることが必要になります。病院の中には、検査の前にブドウ糖の入った甘い液体を飲んで、飲む前と後の血糖値を測定してくれるところもありますが、このような検査方法はまだ一般的ではないのが現状です。

また、血糖値スパイクは痩せている方でも起こります。ある調査では、痩せ型の20代女性のうち、5人に1人に血糖値スパイクが起きていることが分かりました。しかし、若い方や痩せ型の方で、血糖値スパイクを気にする方は多くありません。血糖値スパイクは、年代や性別に関係なく、全ての方が気にかけておくべき症状です。

◆血糖値スパイクを改善するには?

血糖値スパイクを防ぐには、食べる順番に気をつけることが効果的です。ご飯を食べる前に、副菜や主菜を食べることで、血糖値の急激な上昇が抑えられます。最初にご飯を食べてしまうと、少量であったとしても、血糖値は大きく上がってしまいます。しかし、野菜やきのこ、海藻といった野菜類から食べれば、血糖値の急激な上昇を抑えられるのです。

野菜類には食物繊維が豊富に含まれており、糖や脂肪を吸着してくれます。また、満腹感も感じやすくなるため、食べ過ぎを予防することにも役立ちます。血糖値スパイクが気になる方は、野菜から先に食べる習慣をつけましょう。

野菜類には食物繊維が豊富に含まれており、糖や脂肪を吸着してくれます。また、満腹感も感じやすくなるため、食べ過ぎを予防することにも役立ちます。血糖値スパイクが気になる方は、野菜から先に食べる習慣をつけましょう。

また、食後に適度な運動をすることも有効です。運動をすると血液中のブドウ糖類が筋肉のエネルギーとして使われるため、血糖値が下がります。食後30分~2時間の間に運動をすることで、血糖値スパイクを防ぐことができます。食事の後は、ウォーキングや体操といった緩やかな運動を行うようにしましょう。

健康診断で気づかれにくいですが、血糖値スパイクの状態になっている方は数多くいらっしゃいます。血糖値スパイクを放置すると、糖尿病や動脈硬化が引き起こされる可能性があり、危険です。食べる順番を工夫したり、食後に運動したりして、血糖値スパイク状態になるのを防ぎましょう。

高齢になるとかかる方が増えてくる認知症。認知症にならないためにはどうすれば良いのでしょうか?こちらでは認知症の原因や対策方法についてお伝えします。

◆認知症の原因

認知症とは病名ではなく、何らかの原因によって脳の細胞が死んだり、脳の働きが悪くなって障害が起こったりする状態を指します。その原因ははっきり分かっていません。しかし、多くは生活習慣が影響していると考えられています。

認知症にはいくつかの種類がありますが、もっとも多いのがアルツハイマー型です。アルツハイマー型認知症の原因も明確になっていませんが、主な原因はアミロイドβタンパクという異常タンパク質であると考えられています。ゆっくりと進行するのが特徴で、大きな症状が出てくる何年も前から、脳が萎縮し始めます。早期のうちに発見して治療することが求められる病気です。

アルツハイマー型に次いで多いのが、レビー小体型です。こちらも脳内にレビー小体という名前の異常タンパク質が溜まることで発症します。脳幹の側にレビー小体が蓄積すると、手足の震えといったパーキンソン病に似た症状が出るようになり、大脳皮質全体に蓄積するとレビー小体型認知症を発症すると考えられています。

◆認知症の症状

症状の出方は認知症の種類によって異なります。アルツハイマー型認知症にかかると、初期のうちは、忘れたこと自体を忘れてしまう症状が出てきます。夕食に何を食べたのか忘れてしまうのではなく、夕食を食べたこと自体を忘れてしまうといった形です。中期になると、現在と過去の区別がつかなくなっていきます。過去の習慣通りに出社してしまい、途中で目的が分からなくなり、外から帰れなくなってしまうというようなことが起こります。後期になると、だんだんと話が通じなくなっていきます。食事の介助が必要になり、寝たきりになってしまうケースも出てきます。非常に深刻な症状です。

レビー小体型認知症にかかると、体の動きが緩慢になり、転倒しやすくなります。また、幻聴や幻視が現れることもあります。認知機能障害が変動しやすいため、調子が良いときには話が通じますが、調子が悪いときは周りの状況も分からなくなるといったように、症状に差が出やすいのが特徴です。

◆どんな対策が有効?

認知症を予防するためには、頭を働かせる習慣を作ることが効果的です。以下のような行動をするように心がけましょう。

パズルには認知症予防の効果があると言われています。パズルを行うと、色の識別や図形の認識、記憶といったさまざまな能力を使うことになるため、脳のトレーニングになるのです。

パズルには認知症予防の効果があると言われています。パズルを行うと、色の識別や図形の認識、記憶といったさまざまな能力を使うことになるため、脳のトレーニングになるのです。

今までやったことがないことを行うと、脳が活発に働きます。日曜大工や英会話、パソコンといったような、新しく行えそうな趣味を見つけてみましょう。

何かを見ながら書いたり、声に出して読んだりすることは脳のトレーニングになります。新聞を音読したり、短い文章を書き写したりしてみましょう。日記を付けるのも効果的です。

◆認知症の症状が出てしまったら

すでに認知症の症状が出ている方も、以下のようなトレーニングに取り組んでみましょう。

どんな風に色を塗るか考えながら塗ることで、脳に刺激が与えられます。また、折り紙も手先を使うため、脳のトレーニングになります。

どんな風に色を塗るか考えながら塗ることで、脳に刺激が与えられます。また、折り紙も手先を使うため、脳のトレーニングになります。

昔の思い出話をすると、脳が刺激され、精神が安定すると言われています。写真があれば、それを見ながら話すとさらに効果的です。ぜひ思い出を語り合ってみてください。

囲碁・将棋・麻雀といったゲームのルールを知っている方は、行ってみましょう。対戦相手がいるゲームをすることで、脳に刺激を与えられます。輪投げのような大勢で行えるゲームもおすすめです。

認知症にかかると、ついさっきしたことを忘れてしまったり、言葉が分からなくなったりと、さまざまな症状が出てきます。認知症を防ぐためにも、パズルや塗り絵、読み書きといった、脳の刺激になることを行いましょう。

青汁には、ケール・大麦若葉・明日葉・にんじん・レタス・セロリ・ほうれん草といった、栄養豊富な食材が含まれています。飲むだけでさまざまな健康効果が期待できるのが魅力です。こちらでは、青汁を飲むとどのようなメリットが得られるのかお伝えします。青汁は飲むタイミングによって効果に違いがあるため、目的に合わせていつ飲むべきかを決めてみてください。すっきり飲める青汁を食生活に取り入れて、健康を心がけましょう!

青汁には、ケール・大麦若葉・明日葉・にんじん・レタス・セロリ・ほうれん草といった、栄養豊富な食材が含まれています。飲むだけでさまざまな健康効果が期待できるのが魅力です。こちらでは、青汁を飲むとどのようなメリットが得られるのかお伝えします。青汁は飲むタイミングによって効果に違いがあるため、目的に合わせていつ飲むべきかを決めてみてください。すっきり飲める青汁を食生活に取り入れて、健康を心がけましょう!

◆足りない栄養を補える青汁

青汁には栄養が豊富に含まれているため、不足しがちな栄養を補うのに役立ちます。普段から野菜をあまり食べていない方は、ぜひ青汁を飲んで栄養を補給してみてはいかがでしょうか? 1日に必要な野菜をすべて食べ物から摂るのは難しいですが、青汁ならばコップ一杯を飲むだけで気軽に摂取できます。また、高齢者や妊婦は、食欲不振に悩まされることがありますが、青汁は食欲が出ない場合にもすっきり飲めるのがメリットです。

栄養補給を目的に取り入れるなら、青汁を朝一番に飲むのがおすすめです。人間は睡眠中にたくさんの汗をかくため、朝起きてすぐのときは体が栄養を吸収しやすい状態になっています。このタイミングで青汁を飲むと、体の隅々まで栄養を行き渡らせられると考えられているのです。さらに、青汁に含まれるビタミンCやビタミンEには、活性酸素を取り除く働きがあるため、体の疲れを軽減することにもつながります。

◆青汁は美肌を作るのに役立つ

青汁には、ビタミンC・ビタミンA・葉酸が豊富に含まれています。

青汁には、ビタミンC・ビタミンA・葉酸が豊富に含まれています。

「ビタミンC」はコラーゲンを作るために必要となる上、メラニンの生成を抑える働きがあります。お肌に潤いがほしい方や、シミやそばかすにお悩みの方におすすめです。「ビタミンA」は、お肌の潤いを保つ働きを持っています。レバーやうなぎにも多く含まれている成分ですが、これらの食材を毎日食べるのは簡単ではありません。しかし、青汁を飲めば栄養を無理なく摂取できます。「葉酸」はタンパク質の生成や合成に関わる成分です。新陳代謝が活発になることで、お肌を若々しく保つ効果が期待できます。

このほかにも、ビタミンK・カルシウム・ビタミンB1といったように、青汁にはお肌に良い成分が多く含まれています。人間のお肌は、眠ってから3時間後に成長ホルモンが分泌されて、新陳代謝が活発になります。そのため、美肌を目指して青汁を飲むのなら、夜に飲むのがおすすめです。ぜひ眠る前に飲んでみてください。

なお、お肌のターンオーバーは約28日周期となっています。そのため、青汁の効果は1カ月ほど飲み続けることで実感できると考えられます。飲み始めてすぐは効果をなかなか実感しにくいかもしれませんが、1カ月を目安に続けてみましょう。

◆青汁は便秘解消にも効果的

食物繊維が腸内環境を整えてくれるため、青汁は便秘の改善にも役立つと考えられています。青汁によく含まれる大麦若葉や明日葉は、食物繊維が豊富なことで有名な食材です。

食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があります。水溶性食物繊維は腸内の善玉を増やし、腸内環境を整える働きを持っています。一方、不溶性食物繊維は水分を含んで膨らむという特徴があり、腸のぜんどう運動を高めてくれます。食物繊維を摂るときは、水溶性のものと不溶性のものを両方取り入れるのが理想です。青汁には、これらの成分がバランス良く含まれています。

食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があります。水溶性食物繊維は腸内の善玉を増やし、腸内環境を整える働きを持っています。一方、不溶性食物繊維は水分を含んで膨らむという特徴があり、腸のぜんどう運動を高めてくれます。食物繊維を摂るときは、水溶性のものと不溶性のものを両方取り入れるのが理想です。青汁には、これらの成分がバランス良く含まれています。

便秘解消のために青汁を飲むなら、就寝前に飲むのがおすすめです。眠っている間に食物繊維により腸内環境が整えられるため、起床時に排便しやすくなります。便秘にお悩みの方はぜひ寝る前に飲んでみてください。

青汁を飲むことで、さまざまな健康効果が得られます。ただし、青汁だけで栄養補給をすると栄養が偏ってしまうため、あくまでも普段の食事の補助として飲むことをおすすめします。青汁を飲む習慣をつけて、健康な体を目指しましょう。

間違った姿勢で眠ると、疲れが取れなかったり、体に負担がかかったりします。もっとも健康的だと考えられているのは、仰向けの姿勢です。寝返りが打ちやすく、体の一箇所だけに負担が集中しにくくなっています。今回は、睡眠時の正しい姿勢と、どうしたら良い姿勢で眠れるのかについてお伝えします。

◆眠るときの姿勢が健康に影響することも

いつも眠るときの姿勢は、健康に影響を与えることがあります。正しい姿勢で眠れば、日中の疲れが取れますが、間違った姿勢で眠るとあまり体が休まりません。

睡眠中、とても大切なのが寝返りです。健康な方の場合、一晩に20~30回寝返りを打つと言われています。それよりも少なかったり、多かったりする場合は、熟睡できていない可能性が高くなります。

人間は同じ体勢で長時間寝ていると、体重がかかる部分の血管が圧迫されて、血流が滞ります。そのため、寝返りを打つことで、一箇所に負担がかかるのを防いでいるのです。また、寝返りには肩や腰にかかる負担を分散させて、肩こりや腰痛を防ぐ働きもあります。

人間は同じ体勢で長時間寝ていると、体重がかかる部分の血管が圧迫されて、血流が滞ります。そのため、寝返りを打つことで、一箇所に負担がかかるのを防いでいるのです。また、寝返りには肩や腰にかかる負担を分散させて、肩こりや腰痛を防ぐ働きもあります。

さらに寝返りは、睡眠リズムを整えるきっかけも作ってくれます。睡眠中は、レム睡眠とノンレム睡眠が交互に繰り返されますが、切り替わるのは寝返りを打つタイミングであることが多いのです。体が休まりやすい姿勢は、寝返りがきちんと打てる姿勢だと考えられています。

◆どんな姿勢で眠れば良い?

人は眠っている間に何度も寝返りを打つため、その姿勢は一定ではありません。しかし、眠り始めの姿勢は、睡眠の質に影響します。

もっとも健康的だと言われているのは、仰向けです。仰向けで眠ると、血液が無理なく全身を巡るため、血栓ができにくくなります。また、呼吸が深くなり、寝返りも打ちやすくなります。より健康に良いのは、仰向けの状態で手足を広げた体勢です。手足が広がっていると、スムーズに放熱ができ、深部体温が下がるため、寝付きが良くなります。ただし、仰向けのまま口を大きく開けて寝ると、舌が喉に落ちてきて、気道が圧迫されてしまうためご注意ください。いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因となります。

もっとも健康的だと言われているのは、仰向けです。仰向けで眠ると、血液が無理なく全身を巡るため、血栓ができにくくなります。また、呼吸が深くなり、寝返りも打ちやすくなります。より健康に良いのは、仰向けの状態で手足を広げた体勢です。手足が広がっていると、スムーズに放熱ができ、深部体温が下がるため、寝付きが良くなります。ただし、仰向けのまま口を大きく開けて寝ると、舌が喉に落ちてきて、気道が圧迫されてしまうためご注意ください。いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因となります。

横向きは、一部の方にとっては適しています。たとえば、睡眠時無呼吸症候群の方は、横向きで寝たほうが、舌が落ちにくく症状が出にくくなります。また、腰痛がある方にとっても、足の曲げ方を調整して腰が楽な位置で眠れるため、眠りやすい体勢です。また、妊婦の方も、上になった足を軽く曲げて前に出して寝るシムス位ができるため、お腹が圧迫されず眠りやすくなります。ただし、寝返りをあまり打たない方は、横向きで寝ると左右どちらかに負担が偏ってしまいます。負担の偏りが続くと、体が歪んでしまうこともあるため、お気をつけください。

◆正しい寝方をする方法

正しい睡眠姿勢を取るために、枕や布団は自分の体に合う眠りやすいものを選びましょう。

枕は高過ぎても低過ぎても首に負担をかけてしまいます。枕を購入する際は、仰向けで寝たときと横向きで寝たときの両方で、丁度良いと感じるものを選びましょう。仰向けの場合は首が15度ほどに傾く形、横向きの場合は寝たときに頭と首が一直線になっている形が理想です。枕の硬さにもご注意ください。あまりに柔らか過ぎると、頭が沈み込んで寝返りが打ちづらくなります。

敷布団やマットレスも、寝返りを打ちやすいものがおすすめです。柔らか過ぎる敷布団は、睡眠中に体を動きづらくさせます。また、喉が圧迫されたり、腰が沈み込んで負担がかかったりすることもあり、注意が必要です。

掛け布団は、体を圧迫しにくい、軽い素材のものを選びましょう。綿布団は重みがあるため、軽くて暖かい羽毛布団がおすすめです。毛布を使う場合は、摩擦で寝返りが打ちづらくなるため、羽毛布団の上からかけてください。

睡眠時の姿勢や寝具に工夫すれば、体が休まりやすくなります。これまでの寝方を見直して、ぐっすり眠れる健康的な状態を目指しましょう。

健康診断では正常という結果が出ても、時間帯によっては高血圧になってしまう「仮面高血圧」という症状があります。仮面高血圧は検査で見つからないため、深刻な病気を引き起こすまで気づけないケースが多いなど、危険があります。万が一、仮面高血圧になってしまってもすみやかに気づけるように、ご自宅でも血圧をチェックしておきましょう。

◆仮面高血圧とは

仮面高血圧とは、健康診断や検査で血圧を測ると正常値なのにもかかわらず、ご自宅などで別の機会に測ると、高血圧になっていることを指します。正常血圧の仮面をつけているという意味で、このような名称で呼ばれるようになりました。仮面高血圧になる原因は、以下のようなものが考えられます。

- 普段の喫煙量が多い(病院で検査を待つ時間はタバコが吸えないため血圧が下がる)

- 日頃強いストレスがある(病院では医師に診てもらう安心感によりストレスが和らぐ)

- 加齢による動脈硬化が起きている

- 心臓や内臓に障害がある

- 服用している降圧薬の効き目が早朝には薄れている

- 糖尿病が悪化している

生活習慣の影響で検査を受けるときに血圧が下がりやすい方や、体調によって血圧の変動が大きい方は、仮面高血圧になりやすくなっています。

生活習慣の影響で検査を受けるときに血圧が下がりやすい方や、体調によって血圧の変動が大きい方は、仮面高血圧になりやすくなっています。

この仮面高血圧と似たものに、「白衣高血圧」や「ストレス高血圧」があります。「白衣高血圧」とは、仮面高血圧とは反対に、検査のときに血圧が高くなってしまう症状です。医師や看護師の白衣を見ると、緊張して血圧が高くなってしまうことが原因だと考えられています。白衣高血圧であっても、普段は正常血圧で高血圧による合併症がない場合は、特に治療の必要はありません。

「ストレス高血圧」とは、ストレスに反応することで血圧が上がる症状を指します。ストレスの多い職場で働いている方や、長年ストレスを抱えている方が発症しやすい症状です。災害時にも、強い心理的負担からストレス高血圧になる方が多くいらっしゃいます。

◆仮面高血圧は一般的な高血圧よりも健康リスクが高い

健康と診断されがちな仮面高血圧ですが、実は一般的な高血圧よりも病気になるリスクが高いと言われています。アメリカ・コロンビア大学のトーマス・ピッカリング教授の研究報告によれば、脳心血管疾患のリスクで正常血圧の方が1だとすると、持続性高血圧の方が2.94倍、仮面高血圧の方が3.86倍になるとわかりました。仮面高血圧の方は検査では正常と診断されるため、動脈硬化が進んでいても気づかずに放置してしまい、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気を引き起こしてしまうケースが多いのです。

また、すでに高血圧と診断されている方の中にも、時間帯による血圧上昇に気づいていない方がいらっしゃいます。たとえば、降圧剤を使用しているものの、24時間にわたり降圧できていないため、早朝には高血圧になるといったケースです。このような場合は、服用している薬を長時間作用型のものに変える必要があります。高血圧になっていることに気づかない状態は大変危険であるため、よく確認しておくようにしましょう。

◆仮面高血圧の対処法

仮面高血圧に気づくためには、ご自宅で血圧を測るのが効果的です。健康診断では異常がなかった方も、一度はご自宅で測定しておきましょう。なお、家庭で血圧を測る際は、以下の点に注意してください。

仮面高血圧に気づくためには、ご自宅で血圧を測るのが効果的です。健康診断では異常がなかった方も、一度はご自宅で測定しておきましょう。なお、家庭で血圧を測る際は、以下の点に注意してください。

- 1日2回、決まった時間に測る

- 食後1時間以上経ってから測る

- 直前にタバコを吸ったり、コーヒーを飲んだり、薬を服用したりといったことは避ける

- 常に同じ腕を、同じ姿勢で測る

- 腕を締め付けない状態で測る

- 寒い場所で測らない

測定した結果、ご自宅で高血圧になっているようなら、病院で診てもらうことをおすすめします。

また、仮面高血圧になりにくい生活も心がけましょう。仮面高血圧になりやすい方には、このような特徴があります。

- 睡眠時間が短い

- 喫煙をする、または受動喫煙を受けている

- お酒をたくさん飲む

- 職場や家庭でのストレスが大きい

- 塩分をたくさん摂る

- メタボリックシンドロームである

仮面高血圧にならないためには、これらの状態をできるだけ避けることが必要になります。血圧を正常に保つためにも、普段から健康的な生活を心がけましょう。

アロマはただ気分をリフレッシュできるだけでなく、ヘルスケアにも役立ちます。お好みのアロマオイルを用意すれば、あとはハンカチやマグカップを使うだけで、簡単にアロマテラピーを行えます。最近あまり体の調子が良くないという方は、ご自身をいたわるためにも試してみてはいかがでしょうか?

◆アロマとは?

「アロマ」とは、100%植物由来の香料のことを指します。植物の花・葉・茎・果皮・根には香り成分が凝縮されています。それを抽出したのがアロマです。そして「アロマテラピー」とは、アロマを使った健康法のことを指します。アロマがなぜヘルスケアに役立つと言われているのかといえば、以下のような仕組みがあるからです。

空気中の香り成分は、呼吸と一緒に鼻に入ります。鼻の中に入った香り成分は、嗅粘膜に溶け込み、嗅神経・嗅球・嗅索を通って大脳辺縁系に伝わります。大脳辺縁系とは、人間の記憶・感情・自律神経・ホルモン・免疫の調整を司っている部分です。しかし、ストレスを受けるとこれらの働きが弱まってしまいます。アロマの香りによって脳をリラックスさせると、この働きが弱まるのを防ぐと言われているのです。また、アロマトリートメントを行うと、香りが脳に伝わるだけでなく、精油成分が皮膚からも体内に浸透すると言われています。

アロマテラピーで重要なのは、自分が良い香りだと思えるアロマを使うことです。効果が高いと言われているアロマでも、良い香りだと思えなければヘルスケアになりません。実際に試供品の匂いを嗅いでみて、気に入ったものを使うようにしましょう。

◆アロマの使い方

アロマを使う方法はいくつもありますが、もっとも簡単なのは「芳香浴」という方法です。こちらの方法は、ハンカチやティッシュに精油を1~2滴染み込ませ、香りを嗅ぐだけで簡単に行えます。あるいはマグカップに熱めのお湯を入れて、精油を1~2滴入れても構いません。

アロマを使う方法はいくつもありますが、もっとも簡単なのは「芳香浴」という方法です。こちらの方法は、ハンカチやティッシュに精油を1~2滴染み込ませ、香りを嗅ぐだけで簡単に行えます。あるいはマグカップに熱めのお湯を入れて、精油を1~2滴入れても構いません。

より香りを長持ちさせたい場合は、アロマポットやオイルウォーマーといった専用の器具を使うのがおすすめです。使い方は、器具の上に水を8分目ほどまで入れたお皿を置き、精油を1~5滴たらします。それから下に置いたろうそくに火をつけると、水分が蒸発するのと同時に精油が空気中に広がります。また、アロマライトを使えば火を使わずに、水と精油を入れてスイッチを入れるだけでアロマを焚くことができます。

固まった体をほぐしたい場合は、アロマトリートメントがおすすめです。やり方はまず、アロマトリートメントオイルを手に適量とり、両手に良くなじませます。それから手足など体の先の部分から心臓に向かって、呼吸に合わせるようにゆっくり撫でます。手の平で揉みほぐしたり、指で押したりするのも効果的です。オイルはトリートメント後、肌に吸収されるため、そのままにしておいて構いません。ご自身にとってやりやすい方法を選んで、アロマテラピーをお楽しみください。

◆香りによって違うアロマの効果

アロマから得られる効果は、香りによって異なります。症状別にどんなアロマが適しているのかをご紹介します。

・風邪をなんとかしたい

風邪の原因はほとんどの場合がウイルスです。そのため、風邪の症状を和らげたい場合には、ウイルス対策ができるアロマが適しています。ラベンダー・レモン・ユーカリ・ローズマリー・サイプレス・サンダルウッド・ジンジャー・ペパーミントなどの香りがおすすめです。

・眠りやすくする

快適な眠りをサポートするには、ラベンダー・カモミール・クラリセージ・ネロリ・プチグレン・オレンジといった香りがおすすめです。最近眠りが浅いという方は、ぜひこれらのアロマを試してみてください。

・筋肉痛を和らげる

筋肉痛を和らげるには、血行を良くしたり、筋肉の疲れをほぐしたりできるアロマがおすすめです。レモングラス・ジュニパー・ローズマリー・ラベンダー・カンファー・ユーカリ・レモンといったアロマを使いましょう。

・花粉症対策

花粉症対策には、粘膜の腫れをケアしたり、炎症を防いだりしてくれる、ユーカリ・ペパーミント・ティーツリー・レモン・ラベンダーといったアロマが適しています。花粉が飛ぶ季節にはこれらの香りを使ってみてください。

ご自身の目的や、お好みの香りに合わせて、アロマを選んでみましょう。心が落ち着く香りに癒やされるだけでなく、体もすっきりとリフレッシュできるようになるかもしれません。

寒い季節になると体が弱りやすくなります。この時期には、風邪を引きやすくなったり、アレルギーを起こしたりと、さまざまな問題が出てくるでしょう。そんな健康に気をつけたい方におすすめのマッサージが「爪もみ」です。1日にたった数分間指をマッサージするだけで、簡単にリラックスできると言われています。ぜひお試しください。

◆爪もみとは?

「爪もみ」とは、爪の生え際をマッサージすることで体内に働きかける、健康法のひとつです。爪の生え際には神経線維が密集しています。そのため、指先を刺激することで自律神経や血流を整えられると考えられています。

自律神経には、体を動かしたときに働く「交感神経」と、体の動きが少ないときに働く「副交感神経」の2種類があります。現代人は生活リズムや環境の影響から、交感神経が優位になりがちです。意識してリラックスするとともに、副交感神経の働きをサポートするようにしましょう。

爪もみは、自律神経を整えたいときにもおすすめの方法です。薬指を除いた4本の爪の生え際部分には、副交感神経が密集しています。そのため、爪もみをすることで副交感神経の働きを高められると考えられています。

また、爪の生え際は動脈と静脈の折り返し地点でもあります。血液は動脈を通って身体を巡った後、指先や足先、頭頂部を折り返し地点として静脈に入ります。このとき、折り返し地点の血管に老廃物が多いと、血液の流れが滞ってしまうのです。爪もみによって指先の血流を良くしておけば、全身の血行促進にもつながると考えられています。

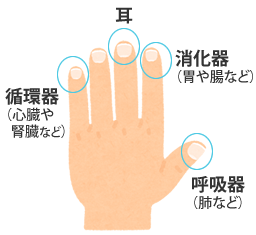

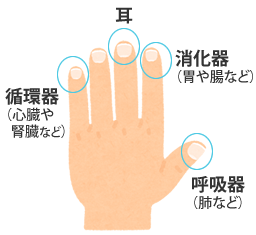

◆指ごとに違う爪もみの効果

ケアしたい場所ごとに、もむ爪は異なります。まずは、どの指がどんな部位と関係しているのかご紹介します。

ケアしたい場所ごとに、もむ爪は異なります。まずは、どの指がどんな部位と関係しているのかご紹介します。

- 親指……呼吸器(肺など)

- 人差し指……消化器(胃や腸など)

- 中指……耳

- 小指……循環器(心臓や腎臓など)

親指は肺のような呼吸器、人差し指は胃や腸といった消化器、中指は耳、小指は心臓や腎臓のような循環器に対応しています。それぞれの爪をもむと、気になる症状のケアができると言われています。

ただし、薬指だけは、交感神経を活発にするツボがあるため、マッサージには注意が必要です。特に、リラックスを目的として爪もみをするのであれば、薬指だけはもまないのが適切でしょう。ある調査によると、薬指だけをもみ続けた被験者の免疫力が落ちたというデータが出たこともあるようです。マッサージをするのであれば、単独ではなく必ず他の指と組み合わせて行なってください。

また、足の指も合わせて爪もみしてもよいでしょう。足の指先は手の指先と同じように、血流の折り返し地点となっています。マッサージすることで、より血が巡りやすくなるため、よりリフレッシュしやすくなります。

◆爪もみの方法

爪もみでは、爪そのものを上から押すわけではありません。まずは、もみたい指の爪の両脇を、もう片方の手の親指と人差し指で挟みます。それから10~20秒間ぎゅっと押しましょう。力が弱すぎると効果を期待しにくくなるため、やや痛いくらい強めに押してください。指の腹よりも指先を使ったほうが力を入れやすくなります。なお、より副交感神経を優位にしやすくするためにも、腹式呼吸をしながらマッサージしてみてください。

爪もみでは、爪そのものを上から押すわけではありません。まずは、もみたい指の爪の両脇を、もう片方の手の親指と人差し指で挟みます。それから10~20秒間ぎゅっと押しましょう。力が弱すぎると効果を期待しにくくなるため、やや痛いくらい強めに押してください。指の腹よりも指先を使ったほうが力を入れやすくなります。なお、より副交感神経を優位にしやすくするためにも、腹式呼吸をしながらマッサージしてみてください。

体のどこかに不調がある場合は、その部分と対応している指を長めに押しましょう。1日に行う爪もみの回数は、2~3回が目安です。それ以上はもまないようにしてください。なかなか効果を実感しにくい場合は、回数を増やすのではなく、1回あたりの爪もみの時間を増やしてみましょう。

爪もみはいつでもどこでも簡単に行えるリフレッシュ方法です。寒い冬の季節を健康に過ごしたいという方は、ぜひお試しください。

寒い季節になるとお部屋が乾燥しやすくなりますが、空気が乾いていると、健康にさまざまな問題が生じてしまいます。湿度の下がり過ぎには気をつけましょう。お部屋の空気が乾燥することで起こるトラブルと、乾燥させない方法をご紹介します。

◆お部屋が乾燥すると起こるトラブル

お部屋の空気が乾燥することで起こる代表的なトラブルは、肌荒れです。湿度が低い部屋に長時間いると、皮膚の中の水分が奪われ、お肌がカサカサになります。水分がなくなると肌のバリア機能が低下するため、外部からの刺激に弱くなります。結果、ヒビ割れしたりかゆみが出たりというように、お肌が荒れてしまうのです。

また、乾燥によって風邪を引きやすくなります。風邪の原因であるウイルスや細菌は1年中存在していますが、温度や湿度が高い季節は活動が鈍るため、風邪を引くことは少なくなっています。しかし、寒くなり空気が乾燥してくると、これらの動きが活発化するため、風邪を引きやすくなるのです。乾燥による健康トラブルを防ぐためにも、部屋の湿度を下げないようにしましょう。

◆乾燥予防のために加湿器を置こう

部屋の乾燥を予防するためには、加湿器の設置がおすすめです。加湿器には「スチーム式」「気化式」「超音波式」「ハイブリット式」の4種類があります。

部屋の乾燥を予防するためには、加湿器の設置がおすすめです。加湿器には「スチーム式」「気化式」「超音波式」「ハイブリット式」の4種類があります。

スチーム式は、蒸気を出して湿度を上げるタイプの加湿器です。即効性があり、加湿機能が高いですが、火傷の危険があるというデメリットもあります。小さな子どもがいる場合には注意しましょう。

気化式は、水分を含ませたフィルターを蒸発させて加湿します。熱を使わないため、小さな子どもがいるご家庭でも安心できる方式です。しかし、冷たい風が出てくることで、部屋の温度を下げてしまいます。また、フィルターを定期的にメンテナンスする必要があります。

超音波式は、超音波で水を蒸気に変える加湿器です。気化式と同じく熱くならないため、安全に使えます。さらに本体もコンパクトです。しかし、加湿器のタンク内に雑菌が増えると、雑菌がお部屋全体に振りまかれるおそれがありますからご注意ください。こちらのタイプを使う場合には、小まめなメンテナンスが必要です。

ハイブリット式は、スチーム式と気化式の良いところを合わせた加湿器です。加湿器でお湯を沸かし、それをフィルターに含ませることで、水分を室内に送ります。吹き出し口が熱くならないため安全で、電気代も安く済みます。ただし、本体価格は高めです。

◆加湿器を置く以外の部屋を乾燥させない方法

加湿器を置くほどでもないけれど、部屋の乾燥が気になるという方は、家にあるものや簡単に用意できるものを使って湿度を上げてみましょう。

加湿器を置くほどでもないけれど、部屋の乾燥が気になるという方は、家にあるものや簡単に用意できるものを使って湿度を上げてみましょう。

1つ目の方法は、部屋に水を入れたコップを置くことです。コップの中の水が蒸発することによって、部屋の湿度が上がります。即効性はありませんが簡単にできるためおすすめの方法です。

また、観葉植物を置くのも効果的です。観葉植物には根っこから吸収した水分を葉っぱから空気中に放出する働きがあり、部屋を潤わせてくれます。霧吹きで水をかければより加湿効果が高まります。小さめのものなら手軽に用意できるため、ぜひ部屋に置いてみてください。

他にも、洗濯物を部屋干しして加湿する方法があります。洗濯物の水分が室内で蒸発することで、部屋の湿度が上がるのです。部屋の乾燥が気になるときは、あえて洗濯物を部屋の中に干してみてください。雨が降っているわけでもないのに部屋干ししたくないという方は、濡らしたタオルを干しておくことでも同じ効果が得られます。ただ、あまり湿度を上げすぎるとカビの原因になるため、丁度良い湿度を保ちましょう。

お部屋の湿度は、少しの工夫で上げられます。乾燥対策をして、寒い季節も健康に過ごしましょう。

パソコンやスマートフォンのディスプレイを長時間眺めることが多い現代は、ドライアイになる方が増えています。ドライアイになると、目がしょぼしょぼしたり、眩しく感じたりといった不快な症状がみられます。目の乾きによる不快感を和らげるには、何をすれば良いのでしょうか?

◆目の乾きに目薬は逆効果?

目が乾燥してきたら、うるおいのために目薬を差す方が多いかもしれません。しかし、目薬でドライアイを改善するのは難しいと言われています。なぜなら、涙の成分と目薬の成分は違うからです。

涙はムチン層・涙液層・油層の3層構造になっていて、それぞれに重要な働きがあります。

- ムチン層:粘液で涙と角膜を結びつける

- 涙液層:目にうるおいを与え、汚れや細菌を除去する

- 油層:目を覆うことで涙の蒸発を防ぐ

このような働きがあるため、涙は目から流れ落ちにくくなっていますが、目薬の場合はすぐに流れ落ちてしまいます。うるおいの持続時間は5分程度です。

その上、目薬にはもともと目にあった涙を洗い流す作用もあります。目薬を差すことで涙の量が減り、再び目が乾いてしまうという悪循環に陥るのです。さらに、防腐剤の入った目薬だと目を傷つけるおそれもあります。目の乾きが気になる場合は、防腐剤の入っていない目薬を選びましょう。

◆目を温めれば水分を増やす手助けに

目の乾きを感じたときは、1回10分間を目安に、40度の蒸しタオルで目を温めましょう。まつ毛の内側には「マイボーム腺」という皮脂腺があります。マイボーム腺は、涙の層のうち油層を作り出すという重要な役割を担っています。こちらが詰まってしまうと、涙に油分がなくなり、うるおいを保つのが難しくなります。

目の乾きを感じたときは、1回10分間を目安に、40度の蒸しタオルで目を温めましょう。まつ毛の内側には「マイボーム腺」という皮脂腺があります。マイボーム腺は、涙の層のうち油層を作り出すという重要な役割を担っています。こちらが詰まってしまうと、涙に油分がなくなり、うるおいを保つのが難しくなります。

そんなマイボーム腺の詰まりを和らげる手助けになるのが、目を温めることです。油は温めると溶け出す性質があります。油が溶け出して目の表面を覆ってくれれば、目のうるおいをより健康的に保つことが期待できます。

蒸しタオルは、濡らしたタオルを電子レンジで温めるだけで、簡単に作れます。外出中などで電子レンジを使えない場合には、専用のグッズがおすすめです。ドラッグストアでは、使い捨てのアイマスクや充電式のホットアイマスクといった便利な商品が販売されています。目が乾いたときのために用意しておきましょう。

◆目を温める際の注意点

目を温めるときにはいくつか注意点があります。まず、温度に注意しましょう。電子レンジでタオルを温めると、やけどしてしまうほど熱くなってしまうことがあります。レンジを利用する場合は、必ずタオルを手で触れても熱くない温度まで冷ましてから使用してください。

目を温めるときにはいくつか注意点があります。まず、温度に注意しましょう。電子レンジでタオルを温めると、やけどしてしまうほど熱くなってしまうことがあります。レンジを利用する場合は、必ずタオルを手で触れても熱くない温度まで冷ましてから使用してください。

また、ホットアイマスクの代わりにカイロを当てるのは避けましょう。カイロは当てっぱなしにするとやけどするおそれがあり、目に使うのは危険です。蒸しタオルか専用のホットアイマスクを使うようにしましょう。

目が充血している場合は、温めることで却って炎症を悪化させてしまうおそれがあるため、注意が必要です。白目が赤くなっているときやかゆみがあるときには、温めるよりも冷やすようにしましょう。

目の充血は、白目の下にある毛細血管が膨張することで起こります。冷やして膨張した血管が縮小すれば、充血を和らげる手助けになります。ただし、あまりに冷たすぎると目に負担がかかってしまいますから、氷を直接当てるなどの冷やし方は避け、冷水に浸したタオルを使うようにしてください。

ドライアイを治すには、目薬を差すよりも目を温めた方が健康的です。ぜひ、1日の終わりに蒸しタオルやホットアイマスクで目を温めてみてください。お仕事や勉強で長時間ディスプレイを見て疲れた目を、ゆっくりと休ませてあげましょう。

ブロッコリーは食べやすく、そして季節を問わず手に入れやすいため、普段からよく食べているという方も多いのではないでしょうか?そんな身近な食材であるブロッコリーですが、実は健康に良い成分が豊富に含まれています。最近あまり体調が良くないという方は、食事にブロッコリーをたくさん取り入れてみてはいかがでしょうか。

◆貧血予防に効果的なブロッコリー

ブロッコリーに効果が期待できるのは貧血予防です。貧血は鉄分が不足することで起こります。鉄分は、ヘモグロビンの成分となり酸素の運搬を行う働きがあるため、不足すると血液の巡りが悪くなってしまうのです。ブロッコリーは野菜の中でも特に鉄分が豊富なため、たくさん食べれば鉄分不足の予防につながります。

ブロッコリーに効果が期待できるのは貧血予防です。貧血は鉄分が不足することで起こります。鉄分は、ヘモグロビンの成分となり酸素の運搬を行う働きがあるため、不足すると血液の巡りが悪くなってしまうのです。ブロッコリーは野菜の中でも特に鉄分が豊富なため、たくさん食べれば鉄分不足の予防につながります。

ブロッコリーに含まれている有効な成分は、鉄分だけではありません。鉄分の吸収率を高めるビタミンCや、造血作用のある葉酸も豊富に含まれています。特にビタミンCはレモンの3倍も含まれていて、2房食べるだけで1日分のビタミン必要量を満たせるといわれています。

ブロッコリーを他の食材と合わせるのもおすすめです。例えば、牛・豚・鶏のレバーや青魚といった食材には、鉄分が豊富に含まれています。しかし、鉄分の吸収を促す栄養素を一緒に摂らなければ、うまく体内で吸収することができません。レバーや青魚を食べる際には、ブロッコリーを取り入れて、健康効果を高めましょう。

◆便秘解消にも役立つ!

ブロッコリーには、食物繊維が100gあたり4.4gと、野菜の中でもトップクラスに多く含まれています。食物繊維には腸内の働きを良くしてくれる働きがあり、便秘の解消に大変効果的です。

食物繊維は、「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の2つに分けられます。ブロッコリーに含まれる食物繊維は不溶性で、水に溶けません。不溶性食物繊維は腸内で水分を吸収して膨らみ、便をかさ増しして腸壁を刺激し、蠕動(ぜんどう)運動を促す効果があります。そのため、たくさん摂ることで便通が促進されるのです。

ただし、不溶性食物繊維だけを摂っても、あまり効果が期待できません。不溶性食物繊維には便を固くする作用もあるため、摂り過ぎると便秘を悪化させてしまうおそれもあります。理想は水溶性と不溶性の食物繊維を2:1の割合で摂ることです。水溶性食物繊維には便を柔らかくする働きがあるため、不溶性食物繊維による便を固くする働きを和らげることができます。ブロッコリーを食べるときは、水溶性食物繊維が多く含まれるりんご・にんじん・こんにゃく・海藻類も合わせることをおすすめします。

◆ブロッコリーの栄養をこわさない調理法は?

豊富に栄養を含むブロッコリーですが、調理法によって貴重な栄養素が流れ出てしまうことがあります。ブロッコリーを食べるときは調理のしかたに気をつけておきましょう。

豊富に栄養を含むブロッコリーですが、調理法によって貴重な栄養素が流れ出てしまうことがあります。ブロッコリーを食べるときは調理のしかたに気をつけておきましょう。

ブロッコリーを茹で過ぎると、水溶性であるビタミンCが失われてしまいます。包丁で茎の部分に切れ込みを入れて茹で時間を短縮するなど、工夫をしてみてください。あるいは、電子レンジでそのまま加熱したり、鍋に少量の水とブロッコリーを入れフタをして蒸したりする調理法も便利です。

また、ブロッコリーをスープに入れると、流れ出た栄養素まで丸ごと摂れるのでおすすめです。例えばシチューのように肉や他の野菜がたっぷり入ったメニューを選べば、バランス良くブロッコリーを食べられます。寒い季節には、ブロッコリーを使った温かいメニューで健康を目指しましょう。

また、ブロッコリーをスープに入れると、流れ出た栄養素まで丸ごと摂れるのでおすすめです。例えばシチューのように肉や他の野菜がたっぷり入ったメニューを選べば、バランス良くブロッコリーを食べられます。寒い季節には、ブロッコリーを使った温かいメニューで健康を目指しましょう。

ブロッコリーには貧血・便秘などのさまざまな症状を防ぐ効果があります。ブロッコリーに含まれる栄養素が流れ出てしまわないためにも、調理法にも工夫をしてみてください。健康のために、身近な野菜であるブロッコリーをお役立てください。

放置すると危険な血糖値スパイクですが、健康診断ではなかなか見つけることができません。なぜなら健康診断は空腹時に行われるため、血糖値スパイクの方も、正常な数値が出てしまうからです。血糖値スパイクを調べるためには、食後1~2時間の間に検査をすることが必要になります。病院の中には、検査の前にブドウ糖の入った甘い液体を飲んで、飲む前と後の血糖値を測定してくれるところもありますが、このような検査方法はまだ一般的ではないのが現状です。

放置すると危険な血糖値スパイクですが、健康診断ではなかなか見つけることができません。なぜなら健康診断は空腹時に行われるため、血糖値スパイクの方も、正常な数値が出てしまうからです。血糖値スパイクを調べるためには、食後1~2時間の間に検査をすることが必要になります。病院の中には、検査の前にブドウ糖の入った甘い液体を飲んで、飲む前と後の血糖値を測定してくれるところもありますが、このような検査方法はまだ一般的ではないのが現状です。 野菜類には食物繊維が豊富に含まれており、糖や脂肪を吸着してくれます。また、満腹感も感じやすくなるため、食べ過ぎを予防することにも役立ちます。血糖値スパイクが気になる方は、野菜から先に食べる習慣をつけましょう。

野菜類には食物繊維が豊富に含まれており、糖や脂肪を吸着してくれます。また、満腹感も感じやすくなるため、食べ過ぎを予防することにも役立ちます。血糖値スパイクが気になる方は、野菜から先に食べる習慣をつけましょう。

パズルには認知症予防の効果があると言われています。パズルを行うと、色の識別や図形の認識、記憶といったさまざまな能力を使うことになるため、脳のトレーニングになるのです。

パズルには認知症予防の効果があると言われています。パズルを行うと、色の識別や図形の認識、記憶といったさまざまな能力を使うことになるため、脳のトレーニングになるのです。 どんな風に色を塗るか考えながら塗ることで、脳に刺激が与えられます。また、折り紙も手先を使うため、脳のトレーニングになります。

どんな風に色を塗るか考えながら塗ることで、脳に刺激が与えられます。また、折り紙も手先を使うため、脳のトレーニングになります。 青汁には、ケール・大麦若葉・明日葉・にんじん・レタス・セロリ・ほうれん草といった、栄養豊富な食材が含まれています。飲むだけでさまざまな健康効果が期待できるのが魅力です。こちらでは、青汁を飲むとどのようなメリットが得られるのかお伝えします。青汁は飲むタイミングによって効果に違いがあるため、目的に合わせていつ飲むべきかを決めてみてください。すっきり飲める青汁を食生活に取り入れて、健康を心がけましょう!

青汁には、ケール・大麦若葉・明日葉・にんじん・レタス・セロリ・ほうれん草といった、栄養豊富な食材が含まれています。飲むだけでさまざまな健康効果が期待できるのが魅力です。こちらでは、青汁を飲むとどのようなメリットが得られるのかお伝えします。青汁は飲むタイミングによって効果に違いがあるため、目的に合わせていつ飲むべきかを決めてみてください。すっきり飲める青汁を食生活に取り入れて、健康を心がけましょう! 青汁には、ビタミンC・ビタミンA・葉酸が豊富に含まれています。

青汁には、ビタミンC・ビタミンA・葉酸が豊富に含まれています。 食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があります。水溶性食物繊維は腸内の善玉を増やし、腸内環境を整える働きを持っています。一方、不溶性食物繊維は水分を含んで膨らむという特徴があり、腸のぜんどう運動を高めてくれます。食物繊維を摂るときは、水溶性のものと不溶性のものを両方取り入れるのが理想です。青汁には、これらの成分がバランス良く含まれています。

食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があります。水溶性食物繊維は腸内の善玉を増やし、腸内環境を整える働きを持っています。一方、不溶性食物繊維は水分を含んで膨らむという特徴があり、腸のぜんどう運動を高めてくれます。食物繊維を摂るときは、水溶性のものと不溶性のものを両方取り入れるのが理想です。青汁には、これらの成分がバランス良く含まれています。

人間は同じ体勢で長時間寝ていると、体重がかかる部分の血管が圧迫されて、血流が滞ります。そのため、寝返りを打つことで、一箇所に負担がかかるのを防いでいるのです。また、寝返りには肩や腰にかかる負担を分散させて、肩こりや腰痛を防ぐ働きもあります。

人間は同じ体勢で長時間寝ていると、体重がかかる部分の血管が圧迫されて、血流が滞ります。そのため、寝返りを打つことで、一箇所に負担がかかるのを防いでいるのです。また、寝返りには肩や腰にかかる負担を分散させて、肩こりや腰痛を防ぐ働きもあります。 もっとも健康的だと言われているのは、仰向けです。仰向けで眠ると、血液が無理なく全身を巡るため、血栓ができにくくなります。また、呼吸が深くなり、寝返りも打ちやすくなります。より健康に良いのは、仰向けの状態で手足を広げた体勢です。手足が広がっていると、スムーズに放熱ができ、深部体温が下がるため、寝付きが良くなります。ただし、仰向けのまま口を大きく開けて寝ると、舌が喉に落ちてきて、気道が圧迫されてしまうためご注意ください。いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因となります。

もっとも健康的だと言われているのは、仰向けです。仰向けで眠ると、血液が無理なく全身を巡るため、血栓ができにくくなります。また、呼吸が深くなり、寝返りも打ちやすくなります。より健康に良いのは、仰向けの状態で手足を広げた体勢です。手足が広がっていると、スムーズに放熱ができ、深部体温が下がるため、寝付きが良くなります。ただし、仰向けのまま口を大きく開けて寝ると、舌が喉に落ちてきて、気道が圧迫されてしまうためご注意ください。いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因となります。

生活習慣の影響で検査を受けるときに血圧が下がりやすい方や、体調によって血圧の変動が大きい方は、仮面高血圧になりやすくなっています。

生活習慣の影響で検査を受けるときに血圧が下がりやすい方や、体調によって血圧の変動が大きい方は、仮面高血圧になりやすくなっています。 仮面高血圧に気づくためには、ご自宅で血圧を測るのが効果的です。健康診断では異常がなかった方も、一度はご自宅で測定しておきましょう。なお、家庭で血圧を測る際は、以下の点に注意してください。

仮面高血圧に気づくためには、ご自宅で血圧を測るのが効果的です。健康診断では異常がなかった方も、一度はご自宅で測定しておきましょう。なお、家庭で血圧を測る際は、以下の点に注意してください。

アロマを使う方法はいくつもありますが、もっとも簡単なのは「芳香浴」という方法です。こちらの方法は、ハンカチやティッシュに精油を1~2滴染み込ませ、香りを嗅ぐだけで簡単に行えます。あるいはマグカップに熱めのお湯を入れて、精油を1~2滴入れても構いません。

アロマを使う方法はいくつもありますが、もっとも簡単なのは「芳香浴」という方法です。こちらの方法は、ハンカチやティッシュに精油を1~2滴染み込ませ、香りを嗅ぐだけで簡単に行えます。あるいはマグカップに熱めのお湯を入れて、精油を1~2滴入れても構いません。

ケアしたい場所ごとに、もむ爪は異なります。まずは、どの指がどんな部位と関係しているのかご紹介します。

ケアしたい場所ごとに、もむ爪は異なります。まずは、どの指がどんな部位と関係しているのかご紹介します。 爪もみでは、爪そのものを上から押すわけではありません。まずは、もみたい指の爪の両脇を、もう片方の手の親指と人差し指で挟みます。それから10~20秒間ぎゅっと押しましょう。力が弱すぎると効果を期待しにくくなるため、やや痛いくらい強めに押してください。指の腹よりも指先を使ったほうが力を入れやすくなります。なお、より副交感神経を優位にしやすくするためにも、腹式呼吸をしながらマッサージしてみてください。

爪もみでは、爪そのものを上から押すわけではありません。まずは、もみたい指の爪の両脇を、もう片方の手の親指と人差し指で挟みます。それから10~20秒間ぎゅっと押しましょう。力が弱すぎると効果を期待しにくくなるため、やや痛いくらい強めに押してください。指の腹よりも指先を使ったほうが力を入れやすくなります。なお、より副交感神経を優位にしやすくするためにも、腹式呼吸をしながらマッサージしてみてください。

部屋の乾燥を予防するためには、加湿器の設置がおすすめです。加湿器には「スチーム式」「気化式」「超音波式」「ハイブリット式」の4種類があります。

部屋の乾燥を予防するためには、加湿器の設置がおすすめです。加湿器には「スチーム式」「気化式」「超音波式」「ハイブリット式」の4種類があります。 加湿器を置くほどでもないけれど、部屋の乾燥が気になるという方は、家にあるものや簡単に用意できるものを使って湿度を上げてみましょう。

加湿器を置くほどでもないけれど、部屋の乾燥が気になるという方は、家にあるものや簡単に用意できるものを使って湿度を上げてみましょう。

目の乾きを感じたときは、1回10分間を目安に、40度の蒸しタオルで目を温めましょう。まつ毛の内側には「マイボーム腺」という皮脂腺があります。マイボーム腺は、涙の層のうち油層を作り出すという重要な役割を担っています。こちらが詰まってしまうと、涙に油分がなくなり、うるおいを保つのが難しくなります。

目の乾きを感じたときは、1回10分間を目安に、40度の蒸しタオルで目を温めましょう。まつ毛の内側には「マイボーム腺」という皮脂腺があります。マイボーム腺は、涙の層のうち油層を作り出すという重要な役割を担っています。こちらが詰まってしまうと、涙に油分がなくなり、うるおいを保つのが難しくなります。 目を温めるときにはいくつか注意点があります。まず、温度に注意しましょう。電子レンジでタオルを温めると、やけどしてしまうほど熱くなってしまうことがあります。レンジを利用する場合は、必ずタオルを手で触れても熱くない温度まで冷ましてから使用してください。

目を温めるときにはいくつか注意点があります。まず、温度に注意しましょう。電子レンジでタオルを温めると、やけどしてしまうほど熱くなってしまうことがあります。レンジを利用する場合は、必ずタオルを手で触れても熱くない温度まで冷ましてから使用してください。

ブロッコリーに効果が期待できるのは貧血予防です。貧血は鉄分が不足することで起こります。鉄分は、ヘモグロビンの成分となり酸素の運搬を行う働きがあるため、不足すると血液の巡りが悪くなってしまうのです。ブロッコリーは野菜の中でも特に鉄分が豊富なため、たくさん食べれば鉄分不足の予防につながります。

ブロッコリーに効果が期待できるのは貧血予防です。貧血は鉄分が不足することで起こります。鉄分は、ヘモグロビンの成分となり酸素の運搬を行う働きがあるため、不足すると血液の巡りが悪くなってしまうのです。ブロッコリーは野菜の中でも特に鉄分が豊富なため、たくさん食べれば鉄分不足の予防につながります。 豊富に栄養を含むブロッコリーですが、調理法によって貴重な栄養素が流れ出てしまうことがあります。ブロッコリーを食べるときは調理のしかたに気をつけておきましょう。

豊富に栄養を含むブロッコリーですが、調理法によって貴重な栄養素が流れ出てしまうことがあります。ブロッコリーを食べるときは調理のしかたに気をつけておきましょう。 また、ブロッコリーをスープに入れると、流れ出た栄養素まで丸ごと摂れるのでおすすめです。例えばシチューのように肉や他の野菜がたっぷり入ったメニューを選べば、バランス良くブロッコリーを食べられます。寒い季節には、ブロッコリーを使った温かいメニューで健康を目指しましょう。

また、ブロッコリーをスープに入れると、流れ出た栄養素まで丸ごと摂れるのでおすすめです。例えばシチューのように肉や他の野菜がたっぷり入ったメニューを選べば、バランス良くブロッコリーを食べられます。寒い季節には、ブロッコリーを使った温かいメニューで健康を目指しましょう。