今や誰もが利用するようになったスマートフォン。機能が豊富で本当に便利ですし、ゲームやネットサーフィン、動画など楽しいコンテンツが盛りだくさんで、私たちの暮らしには欠かせないものとなりました。しかし、このスマートフォンが原因で肩こりが酷くなったり、老け顔になってしまったり。こんな悪影響が出てしまう可能性についてご存じですか?今回は、スマホを使うことによって起こり得るさまざまなリスクについてお伝えしましょう。

◆スマホのせいで肩がこる?寝違える?お腹がぽっこりする?

スマートフォンを使っている時、あなたはどんな姿勢でいますか?シチュエーションにもよりますが、多くの方がうつむき加減で画面を操作していることが多いと思います。実は、これによって起こるのがストレートネックという症状。これは猫背が続くことで頸椎(けいつい)が不自然に湾曲した状態のことを指します。

猫背の姿勢が腰痛や肩こりに悪影響を及ぼすのは有名な話ですが、ストレートネックも同じように頭痛や肩こりといった症状につながります。その他にも、首や腕の痛み・しびれ、寝違えと言った症状を引き起こすこともあるのだとか。

猫背の姿勢が腰痛や肩こりに悪影響を及ぼすのは有名な話ですが、ストレートネックも同じように頭痛や肩こりといった症状につながります。その他にも、首や腕の痛み・しびれ、寝違えと言った症状を引き起こすこともあるのだとか。

また、猫背の状態が続けば骨盤の歪みにも影響が出ます。そのせいで下半身がむくんでいくと、お腹が“ぽっこり”の原因にもなることも。このように、スマホを使う姿勢というのは基本的に体に良いとは言えません。普段から長時間使い続けている方は、気をつけるようにしましょう。

◆シワや二重顎もスマホのせい?

スマホの過度な使用は体だけでなく、実は美容にも悪影響が及ぶことも。たとえば、うつむいたまま画面をのぞく姿勢を続けて行くと、顔の筋肉のたるみにつながり、シワができてしまうことがあります。さらに、口角が下がってほうれい線が出てきたり、首の筋肉のしまりがなくなって二重顎になることもあるのだとか。

スマホの過度な使用は体だけでなく、実は美容にも悪影響が及ぶことも。たとえば、うつむいたまま画面をのぞく姿勢を続けて行くと、顔の筋肉のたるみにつながり、シワができてしまうことがあります。さらに、口角が下がってほうれい線が出てきたり、首の筋肉のしまりがなくなって二重顎になることもあるのだとか。

さらに、長時間スマホを使用するということは、目を酷使するということ。そのせいでドライアイや疲れ目になると、クマや充血の原因になる可能性もあります。なお、ドライアイは視界の不調や眼球の違和感だけでなく、頭痛や肩こりにつながることもあります。美容だけでなく、体調不良にも結びつく可能性があるのでご注意ください。

◆その朝寝坊は、寝る前のスマホいじりが原因かも?

昼夜関係なく働く現代人の中には、「概日リズム睡眠障害」という不眠症に悩まされている方も少なくありません。これは昼に寝て夜に起きるといった生活が続き、常に時差ボケが治らないような状態のことを指す症状です。

昼夜関係なく働く現代人の中には、「概日リズム睡眠障害」という不眠症に悩まされている方も少なくありません。これは昼に寝て夜に起きるといった生活が続き、常に時差ボケが治らないような状態のことを指す症状です。

夜勤がメーンのお仕事に就かれている方であれば、これは仕方がないと言えるでしょう。しかし近年、スマホの普及によって、昼に働く人でもこの症状に悩まされるケースが増えてきていると言います。

その原因は、就寝前のスマホ習慣。「その日一日の疲れを癒やすために床につき、電気を消す。しかし、なんだか寝付けないからスマホをちょっとだけいじってみた」。こんな経験をお持ちの方も多いのでは?

前述の習慣が良くないのは、スマホが放つ光に原因があります。夜中であっても、太陽のような明るい画面を目が視認することで、脳は「朝が来たのかな?」と勘違いを起こします。そのせいで睡眠サイクルが崩れてしまい、夜に眠れなくなってしまうのだとか。睡眠時間が減れば体の疲れが取れないのはもちろん、万病の元とも言われるストレスがどんどん蓄積されてしまい、最終的には体を蝕んでいくことは明らかです。

◆スマホ依存症にならないために、使い方を見直しましょう

いかがでしたか?思い当たる節を見つけた方もきっと多いことでしょう。ちなみに、現在、スマートフォンを手放せなくなってしまう「スマホ依存症」という病気が新たに出現してしまっているようです。「どんなに自制しようとしても、気がつけばスマホを手にとってしまっている」「スマートフォンのせいで遅刻や欠勤が増えた」といった症状が出ていたら、それはもうすでにスマホ依存症にかかっているのかもしれません。

その場合は、ネット依存に詳しい病院や精神科、カウンセリングクリニックなどへ早めに相談をするようにしましょう。また、そこまで言っていなかったとしても、「最近スマホばっかり触っている」と思ったら、一度適切な使い方について考え直してみた方が良いかも知れません。

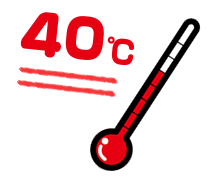

突然死が起こるお湯の温度は41度以上と言われています。また、42~43度までになると、死亡事故の確率も高くなるという傾向があるのだとか。これはお湯の温度が高いほど血圧の急上昇につながるからと言われています。そのため、どんなに寒くてもお湯の温度は40度以下に設定することを心がけましょう。

突然死が起こるお湯の温度は41度以上と言われています。また、42~43度までになると、死亡事故の確率も高くなるという傾向があるのだとか。これはお湯の温度が高いほど血圧の急上昇につながるからと言われています。そのため、どんなに寒くてもお湯の温度は40度以下に設定することを心がけましょう。 日本の浴室には、ほとんどと言っていいほど暖房設備がありません。というのも、実は欧米諸国の場合、バスルームに暖房があるのは当たり前なのだとか。こうした背景もあり、日本ではお風呂での突然死が多いとも言われています。そのため、入浴前には脱衣所や浴室をあらかじめ温めておくのが大切です。たとえば、脱衣所に小型の暖房を置いてみたり、浴室に入る前に数分程度熱めのシャワー出しっ放しにしたりといった方法を試してみてください。

日本の浴室には、ほとんどと言っていいほど暖房設備がありません。というのも、実は欧米諸国の場合、バスルームに暖房があるのは当たり前なのだとか。こうした背景もあり、日本ではお風呂での突然死が多いとも言われています。そのため、入浴前には脱衣所や浴室をあらかじめ温めておくのが大切です。たとえば、脱衣所に小型の暖房を置いてみたり、浴室に入る前に数分程度熱めのシャワー出しっ放しにしたりといった方法を試してみてください。 お酒を飲むと血圧が高くなるのは、多くの方が実感されているでしょう。そのため、飲酒した状態での入浴は非常に危険と言えます。必ず体内からアルコールが抜けてから利用することを徹底してください。ちなみに、外から帰宅した直後なども血圧は高めです。特に冬は早く温まりたい気持ちも分かりますが、少し休んでから入浴をするようにしてください。

お酒を飲むと血圧が高くなるのは、多くの方が実感されているでしょう。そのため、飲酒した状態での入浴は非常に危険と言えます。必ず体内からアルコールが抜けてから利用することを徹底してください。ちなみに、外から帰宅した直後なども血圧は高めです。特に冬は早く温まりたい気持ちも分かりますが、少し休んでから入浴をするようにしてください。 毎日の生活の中で不足しがちな栄養はサプリメントで補う、という方も多いでしょう。サプリメントは上手に利用することで、私たちの健康に良い影響を与えてくれるものです。しかし、それはあくまで一般の方の場合のみ。妊娠中・授乳中の女性は、基本的に摂取しない方が良いとされています。健康をサポートするはずのサプリメントをなぜ摂取してはならないのでしょうか?今回は、その理由などを解説します。

毎日の生活の中で不足しがちな栄養はサプリメントで補う、という方も多いでしょう。サプリメントは上手に利用することで、私たちの健康に良い影響を与えてくれるものです。しかし、それはあくまで一般の方の場合のみ。妊娠中・授乳中の女性は、基本的に摂取しない方が良いとされています。健康をサポートするはずのサプリメントをなぜ摂取してはならないのでしょうか?今回は、その理由などを解説します。 基本的に妊娠中や授乳中のサプリメント使用は控えるべきですが、種類によっては摂取がオススメなものがある、とする専門家もいます。たとえば葉酸は、胎児の大脳や神経を構成するために用いられる成分として有名です。葉酸が著しく不足すると、生まれてくる赤ちゃんに害が及ぶと言われています。葉酸は意識して摂取しないと不足しがちになる成分です。心配な方は、摂取量を必ず守りながらサプリメントを飲んでみるのが良いでしょう。

基本的に妊娠中や授乳中のサプリメント使用は控えるべきですが、種類によっては摂取がオススメなものがある、とする専門家もいます。たとえば葉酸は、胎児の大脳や神経を構成するために用いられる成分として有名です。葉酸が著しく不足すると、生まれてくる赤ちゃんに害が及ぶと言われています。葉酸は意識して摂取しないと不足しがちになる成分です。心配な方は、摂取量を必ず守りながらサプリメントを飲んでみるのが良いでしょう。 いかがだったでしょうか。お母さんにとっては、お腹の中の赤ちゃんや、授乳中のお子様の健康を考えると、いくら慎重になっても足りないくらいです。そのため、妊娠中・授乳中の栄養補給は、基本的に食事で行うべきと言えます。サプリメントに頼るのではなく、食品に含まれている自然な栄養素を、より自然な形で摂取するのが望ましいでしょう。

いかがだったでしょうか。お母さんにとっては、お腹の中の赤ちゃんや、授乳中のお子様の健康を考えると、いくら慎重になっても足りないくらいです。そのため、妊娠中・授乳中の栄養補給は、基本的に食事で行うべきと言えます。サプリメントに頼るのではなく、食品に含まれている自然な栄養素を、より自然な形で摂取するのが望ましいでしょう。 皆さんは日頃から「体重管理」を行っていますか? 最近は肥満や成人病を予防するため、常日頃から体重を計り、スマートフォンなどにメモをして管理している方が多いと聞きます。成人病等のリスクが高まっていると言われている現代だからこそ、多くの人が健康を意識するようになっているのですね。

皆さんは日頃から「体重管理」を行っていますか? 最近は肥満や成人病を予防するため、常日頃から体重を計り、スマートフォンなどにメモをして管理している方が多いと聞きます。成人病等のリスクが高まっていると言われている現代だからこそ、多くの人が健康を意識するようになっているのですね。 「たった100グラムでしょ?」と思った方も多いでしょう。しかし、100グラム単位で計測できるヘルスメーターなら、ごくわずかに体重が減っただけでもそれが目に見えて現れます。つまり、「ダイエット中のモチベーション維持」につながる、という訳です。ダイエット中は少し体重が減るだけでも嬉しいもの。逆に、少しでも体重が増えれば翌日からの食事や運動などに注意するようになるでしょう。これからダイエットに取り組む、あるいは現在取り組んでいる方は、100グラム単位の製品を選ぶと良いかもしれません。

「たった100グラムでしょ?」と思った方も多いでしょう。しかし、100グラム単位で計測できるヘルスメーターなら、ごくわずかに体重が減っただけでもそれが目に見えて現れます。つまり、「ダイエット中のモチベーション維持」につながる、という訳です。ダイエット中は少し体重が減るだけでも嬉しいもの。逆に、少しでも体重が増えれば翌日からの食事や運動などに注意するようになるでしょう。これからダイエットに取り組む、あるいは現在取り組んでいる方は、100グラム単位の製品を選ぶと良いかもしれません。 いかがだったでしょうか。最近はスマートフォンと連動するヘルスメーターも登場しており、より健康管理がしやすい時代となっています。今現在体重計しか備えていないという方は、これを機に体脂肪計や体組成計の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

いかがだったでしょうか。最近はスマートフォンと連動するヘルスメーターも登場しており、より健康管理がしやすい時代となっています。今現在体重計しか備えていないという方は、これを機に体脂肪計や体組成計の導入を検討してみてはいかがでしょうか? 足の裏には汗腺が密集しており、季節を問わずたくさんの汗をかきます。それが原因となり「最近、足のニオイが気になる……」という方は多いのではないでしょうか。イヤなニオイはご自身だけでなく、周りの方にも不快感を与えます。また、水虫の兆候とも言えるので注意をしなくてはなりません。今回はそんな、足のニオイと水虫の防止法についてご紹介します。

足の裏には汗腺が密集しており、季節を問わずたくさんの汗をかきます。それが原因となり「最近、足のニオイが気になる……」という方は多いのではないでしょうか。イヤなニオイはご自身だけでなく、周りの方にも不快感を与えます。また、水虫の兆候とも言えるので注意をしなくてはなりません。今回はそんな、足のニオイと水虫の防止法についてご紹介します。 それでも不快なニオイを発するのは「靴」と「雑菌」に原因があります。同じ靴を長時間履き続けると中が蒸れてしまいます。この蒸れが発汗に作用し、靴の中を雑菌が繁殖しやすい不衛生な状態にします。そこに大量の汗と汚れが雑菌の繁殖を促し、イヤなニオイを発するようになるわけです。

それでも不快なニオイを発するのは「靴」と「雑菌」に原因があります。同じ靴を長時間履き続けると中が蒸れてしまいます。この蒸れが発汗に作用し、靴の中を雑菌が繁殖しやすい不衛生な状態にします。そこに大量の汗と汚れが雑菌の繁殖を促し、イヤなニオイを発するようになるわけです。 靴下は履き続けると汗で汚れてしまうため、足裏周りが不衛生な状態となってしまいます。定期的に新しい靴下に履き替えることで、常に清潔な状態を保つことができます。

靴下は履き続けると汗で汚れてしまうため、足裏周りが不衛生な状態となってしまいます。定期的に新しい靴下に履き替えることで、常に清潔な状態を保つことができます。 ちなみに、足裏にあるエクリン腺はストレスを感じた際に活発になる傾向があります。通勤ラッシュや多忙な仕事、運転、人間関係など、日々多くのストレスにさらされている人は、それだけ足の発汗量が多いと予想されます。上記の方法で適切な対策を行うよう心がけましょう。

ちなみに、足裏にあるエクリン腺はストレスを感じた際に活発になる傾向があります。通勤ラッシュや多忙な仕事、運転、人間関係など、日々多くのストレスにさらされている人は、それだけ足の発汗量が多いと予想されます。上記の方法で適切な対策を行うよう心がけましょう。

とは言え、運動の時間が中々確保できないという方も多いでしょう。その場合は、最低でも一時間に一回はイスから立ち上がり、全身を動かすよう心がけてください。手を伸ばして手首を振る、屈伸をする、といった簡単な運動だけでも肩こりの防止効果が望めます。

とは言え、運動の時間が中々確保できないという方も多いでしょう。その場合は、最低でも一時間に一回はイスから立ち上がり、全身を動かすよう心がけてください。手を伸ばして手首を振る、屈伸をする、といった簡単な運動だけでも肩こりの防止効果が望めます。 眼精疲労の対策としては、一分程度目を閉じて休ませるか、目の疲れを感じたら目薬を注すのが良いでしょう。ドライアイを防ぐのに効果的です。また、こめかみあたりを八の字にマッサージするのも良いでしょう。目の周りの筋肉がほぐれて、肩こりの予防につながります。

眼精疲労の対策としては、一分程度目を閉じて休ませるか、目の疲れを感じたら目薬を注すのが良いでしょう。ドライアイを防ぐのに効果的です。また、こめかみあたりを八の字にマッサージするのも良いでしょう。目の周りの筋肉がほぐれて、肩こりの予防につながります。 「飲酒をしない人より、適量を飲む人の方が死亡率が低い」という海外の調査報告が一時期話題となりました。その結果、「お酒は適量だったら体に良い」と言われるようになり、それを信じている方も多いようです。しかし実はこれ、欧米の人の場合は、という前置きがあるのを知っていましたか? アルコールのつくる有害物質の分解能力に違いがある欧米人と日本人では、お酒が体にもたらす影響に違いがあるのだとか。つまり、上記の調査はあくまで海外で行われたものなので、日本人には当てはまらないというのが実情なのです。

「飲酒をしない人より、適量を飲む人の方が死亡率が低い」という海外の調査報告が一時期話題となりました。その結果、「お酒は適量だったら体に良い」と言われるようになり、それを信じている方も多いようです。しかし実はこれ、欧米の人の場合は、という前置きがあるのを知っていましたか? アルコールのつくる有害物質の分解能力に違いがある欧米人と日本人では、お酒が体にもたらす影響に違いがあるのだとか。つまり、上記の調査はあくまで海外で行われたものなので、日本人には当てはまらないというのが実情なのです。 まずは厚生労働省が「健康日本21」で示した“節度ある適度な飲酒量”を見てみましょう。ここには1日平均のアルコール量は20gと書かれています。ビールで言うと中瓶1本、日本酒だと1合がこれに該当します。

まずは厚生労働省が「健康日本21」で示した“節度ある適度な飲酒量”を見てみましょう。ここには1日平均のアルコール量は20gと書かれています。ビールで言うと中瓶1本、日本酒だと1合がこれに該当します。 しかし、アルコール代謝機能の低下を自覚しないまま若い頃と同量のアルコールを摂取する方は少なくありません。そのため、ご自身の体に合わない量の飲酒となり、体へのダメージが大きくなってしまうのです。

しかし、アルコール代謝機能の低下を自覚しないまま若い頃と同量のアルコールを摂取する方は少なくありません。そのため、ご自身の体に合わない量の飲酒となり、体へのダメージが大きくなってしまうのです。 アルコールには強い依存性があります。そのため、毎日飲酒を続けているとそれが依存を招く可能性も。飲酒回数だけで言えば、最低でも週に2日は休肝日をつくるよう心がけてください。また、毎日だらだらと長時間飲酒を続けている方はすでにアルコール依存がはじまっている可能性もあるため、注意が必要です。

アルコールには強い依存性があります。そのため、毎日飲酒を続けているとそれが依存を招く可能性も。飲酒回数だけで言えば、最低でも週に2日は休肝日をつくるよう心がけてください。また、毎日だらだらと長時間飲酒を続けている方はすでにアルコール依存がはじまっている可能性もあるため、注意が必要です。 だんだんと気温が上がり始めてきたこの時期。外でスポーツを楽しむ方も増えているのではないでしょうか? この際、特にご注意いただきたいのが小まめな水分補給です。

だんだんと気温が上がり始めてきたこの時期。外でスポーツを楽しむ方も増えているのではないでしょうか? この際、特にご注意いただきたいのが小まめな水分補給です。 また、数人でプレーを行うため、ついつい周りの人に合わせて休憩を怠り、無理をしてしまう方も多いのだとか。その他、冷房の効いたクラブハウスでアルコールを摂ることもあるでしょう。これらはすべて、脱水症状の要因となり得る行動です。

また、数人でプレーを行うため、ついつい周りの人に合わせて休憩を怠り、無理をしてしまう方も多いのだとか。その他、冷房の効いたクラブハウスでアルコールを摂ることもあるでしょう。これらはすべて、脱水症状の要因となり得る行動です。 ゴルフ以外のスポーツであっても、脱水症状によって気づかぬ内にさまざまな危険が身に迫っているケースというのは多々あります。たとえば近年人気が高まっているマラソンなども、大会などに参加する場合には注意しましょう。制限時間をクリアしようと焦り、無理にペースを上げて心筋梗塞を引き起こすケースがあるようです。

ゴルフ以外のスポーツであっても、脱水症状によって気づかぬ内にさまざまな危険が身に迫っているケースというのは多々あります。たとえば近年人気が高まっているマラソンなども、大会などに参加する場合には注意しましょう。制限時間をクリアしようと焦り、無理にペースを上げて心筋梗塞を引き起こすケースがあるようです。 その他、遠征でマラソン大会に参加される場合や、登山にでかける場合にも、睡眠不足には要注意。狭い車内での仮眠などは、十分な休息になりません。また、冷房のせいで発汗機能が崩れる可能性もあります。

その他、遠征でマラソン大会に参加される場合や、登山にでかける場合にも、睡眠不足には要注意。狭い車内での仮眠などは、十分な休息になりません。また、冷房のせいで発汗機能が崩れる可能性もあります。 脚がむくむ原因にはさまざまなものがあります。一般的には、同じ態勢を長く続けたり、疲れや睡眠不足が蓄積したり、その他加齢による筋力の低下などが挙げられます。とは言え、こうした要因による症状はあくまで一過性のもの。しばらくすれば自然と治まっていきます。

脚がむくむ原因にはさまざまなものがあります。一般的には、同じ態勢を長く続けたり、疲れや睡眠不足が蓄積したり、その他加齢による筋力の低下などが挙げられます。とは言え、こうした要因による症状はあくまで一過性のもの。しばらくすれば自然と治まっていきます。 血液中に含まれるタンパク質のひとつに「アルプミン」という物質があります。これはアミノ酸などの栄養素を体に運ぶだけでなく、血液の浸透圧(血管に水分を取り込んだり排出したりする圧力)をコントロールしてくれる役割があります。アルプミンの量が低下すると、この浸透圧も一緒に低下してしまうため、水分がたまりやすくなるのです。

血液中に含まれるタンパク質のひとつに「アルプミン」という物質があります。これはアミノ酸などの栄養素を体に運ぶだけでなく、血液の浸透圧(血管に水分を取り込んだり排出したりする圧力)をコントロールしてくれる役割があります。アルプミンの量が低下すると、この浸透圧も一緒に低下してしまうため、水分がたまりやすくなるのです。 つまでも治らない脚のむくみの原因には、心不全や下肢静脈瘤が関係している場合もあります。たとえば心不全は、心臓のポンプ的な働きが弱まってしまい、圧力が下がってしまった状態です。心臓から遠くに位置する脚の血行が悪くなり“むくむ”ということは、それだけ心臓の働きが低下している可能性が疑われる、ということです。その他にも、心不全の原因となる動脈硬化や狭心症、心筋梗塞などが脚のむくみの原因となっている可能性もありますので、少しでも「おかしいな?」と感じたら、早めの受診を心がけましょう。

つまでも治らない脚のむくみの原因には、心不全や下肢静脈瘤が関係している場合もあります。たとえば心不全は、心臓のポンプ的な働きが弱まってしまい、圧力が下がってしまった状態です。心臓から遠くに位置する脚の血行が悪くなり“むくむ”ということは、それだけ心臓の働きが低下している可能性が疑われる、ということです。その他にも、心不全の原因となる動脈硬化や狭心症、心筋梗塞などが脚のむくみの原因となっている可能性もありますので、少しでも「おかしいな?」と感じたら、早めの受診を心がけましょう。 むくみの原因はふくらはぎやももの筋肉が弱り、血液の流れが悪くなること。そのため、ウォーキングや散歩などをして、日頃から脚を鍛えるようにしましょう。

むくみの原因はふくらはぎやももの筋肉が弱り、血液の流れが悪くなること。そのため、ウォーキングや散歩などをして、日頃から脚を鍛えるようにしましょう。 リンパ液の流れ改善を目的としたマッサージも効果的です。この時に注意したいのは“揉む”のではなく“なでる”ように行うこと。ももの表側と裏側、足首からひざ、ふくらはぎからひざ裏、足首から脚の付け根といった部位を、上方向にそれぞれ10回ずつそっとなでてください。この時、床に座って脚を伸ばし、ひざを立てるとマッサージがしやすくなります。

リンパ液の流れ改善を目的としたマッサージも効果的です。この時に注意したいのは“揉む”のではなく“なでる”ように行うこと。ももの表側と裏側、足首からひざ、ふくらはぎからひざ裏、足首から脚の付け根といった部位を、上方向にそれぞれ10回ずつそっとなでてください。この時、床に座って脚を伸ばし、ひざを立てるとマッサージがしやすくなります。

食べものをしっかり噛むためには、健康なお口でなくてはなりません。そのためには、歯周病などの口腔内トラブルが起きていないことが大切です。さらに言えば、歯周病は日本人が歯を失う原因第一位になるほど、健康な歯との関わりが大きい病気。欠損歯が多ければ多いほど、食べられるものは制限がされてしまうでしょう。また、入れ歯などになってしまっては、そもそも噛むこと自体が困難になってしまう場合もあります。バランスの取れた献立を、しっかりと噛んで食べるためには、歯の健康が非常に重要なのです。

食べものをしっかり噛むためには、健康なお口でなくてはなりません。そのためには、歯周病などの口腔内トラブルが起きていないことが大切です。さらに言えば、歯周病は日本人が歯を失う原因第一位になるほど、健康な歯との関わりが大きい病気。欠損歯が多ければ多いほど、食べられるものは制限がされてしまうでしょう。また、入れ歯などになってしまっては、そもそも噛むこと自体が困難になってしまう場合もあります。バランスの取れた献立を、しっかりと噛んで食べるためには、歯の健康が非常に重要なのです。 メタボを予防するには、健康なお口であることが重要。そのため、歯周病対策が重要なことは前述した通りです。しかし、歯周病というのは「静かな病気」と呼ばれるほど、自覚症状に乏しいのが特徴。そのため、歯ぐきの出血や腫れに気づいた時には、すでにある程度症状が進行してしまっているケースが非常に多いです。

メタボを予防するには、健康なお口であることが重要。そのため、歯周病対策が重要なことは前述した通りです。しかし、歯周病というのは「静かな病気」と呼ばれるほど、自覚症状に乏しいのが特徴。そのため、歯ぐきの出血や腫れに気づいた時には、すでにある程度症状が進行してしまっているケースが非常に多いです。 歯周病とメタボは、一見何の関係もなさそうに見えますが、実は相互に関連し合い、体に悪影響を与えていると言えます。「歯みがきをしたら歯ぐきから血が出た」といった自覚症状が同時に起こった場合は、同時にお腹周りなどについても気にしてみましょう。そして、メタボを進行させないためにも、早めに歯周病治療を行うことが大切です。

歯周病とメタボは、一見何の関係もなさそうに見えますが、実は相互に関連し合い、体に悪影響を与えていると言えます。「歯みがきをしたら歯ぐきから血が出た」といった自覚症状が同時に起こった場合は、同時にお腹周りなどについても気にしてみましょう。そして、メタボを進行させないためにも、早めに歯周病治療を行うことが大切です。