間食の必要性

幼児にとって間食は3つの側面から必要である。 幼児にとって間食は3つの側面から必要である。

第1点は栄養的な面の役割である。幼児期の食事摂取基準は、幼児の体重1kg当たりで見ると成人の2~3倍にもなる。しかし、消化吸収などの機能はまだ未熟で発育途上にある。

このため、多くの食物を一度に処理することができず、大人のように三回の食事だけで必要な栄養量を充足することが困難である。そのため間食を食事の一部分と考え、身体発育の面からエネルギー及び各栄養素のバランスが大切である。また、代謝が活発であり、水分補給の点からも重要視されている。

第2点は精神的な面の効果を考えられる。おやつは幼児にとって食べることの楽しみを体験できるひとときである。通常の3度の食事とは異なる雰囲気や、時には友達や家族を含め食卓の団らんなどのコミュにケーションの仲立ちにもなり、幼児に休息、気分転換の機会を与える。また、おやつはその形態や食べ方の面において、子供の好みを取り入れやすく、心の発達を助ける点からも効果的である。

第3点は、しつけや健全な食習慣を形成するための栄養教育の効果的な場として評価できる。間食を通して食事のマナーや食物の衛生的な取扱い等を無理なく自然な形で教育でき、また、クッキーづくりなど、作ることの喜びや直接素材にふれることのできる体験学習の場として、食べ物に対して子供の関心をさらに高められる。

間食の与え方と問題

与える回数は1~2歳児は午前(朝食と昼食の間)と午後(昼食と夕食の間)の2回

3~5歳児は午後(昼食と夕食の間)1回として与えることが一般的だ。個々の幼児の生活リズムに合わせることも大事である。

与える量は間食全体で1日に必要な食事摂取基準の10~15%位が適当である。1~2歳児は100~180kcal、3~5歳児では140~240kcalに相当する。

しかし、最近の幼児の間食の実態は、間食による摂取エネルギーの割合が25%前後にもなることが多く、1日の食事の栄養配分や肥満などの面から問題となっている。

注意点

① 間食の種類として望ましいものは、

栄養的な偏りの少ないもの

薄味で甘味、塩味の強くないもの

消化のよいもの(胃内停留時間の短いもの)

ある程度の容積を持ち満腹感を与えられるもの

水分補給できるもの

脂肪や糖質の多すぎないもの

食品 食品

牛乳、乳製品を中心とした飲み物、果物、野菜類、穀類、芋類、豆類等の糖質性食品を基本に手作りされたもの

これらは市販のおやつに含有量の少ないビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれている。

最近は栄養成分が表示されている菓子も流通されているので添加物の表示内容や製造年月日なども確認して利用することが必要である。

②間食に市販食品を用いた場合、容器包装のまま多量に与えない。

間食として使用頻度の高いスナック菓子類の中には非常に多くの脂肪や食塩が含まれている。放任すれば1袋食べてしまう。次の食事が十分に摂取できない場合も生じる。

③間食の時刻を決めることは、食生活リズムを整える上から重要である。

だらだらと遊び食いにならないように、間食所要時間は20~30分以内ですます。

④幼児期になると簡単な買い物行動も可能となる。このとき、買い物の場において直接食べることがある。これは食生活リズムを乱し、幼児のわがままを助長し、さらには衛生面での問題を生じる。

⑤間食の内容については幼児の好みを取り入れることは幼児に喜びを与えるが、その際には間食の意義を逸脱しないよう配慮する。

⑥幼児期は、特に地域の同年齢の子供たちの影響を受けやすい。近隣の幼児の母親同士の情報交換や話し合いにより子供にとって最も望ましい間食について考え、間食の作り方なども紹介しあい、健全な食習慣の形成に努める。間食を軽視しない。

好ましいおやつの例

① 材料そのもの風味を味わうおやつの例

- にんじん、きゅうり、セロリのステック:1歳頃から与えると野菜になじみやすい。

- 季節の果物、果汁:果物はあまり手を加えない。

- 牛乳、ヨーグルト、チーズ、ゆで卵:カルシウム、たんぱく質が不足するときに用いる。

- 枝豆、そら豆、とうもろこし、焼栗、ナッツ類:季節を味わう。

- 芋や南瓜の素揚げ、焼き芋、じゃがいものバター焼き、衣かつぎ、干しいも:胃に満腹感を与える。

- そばがき、麦こがし、餅、かき餅、きな粉おはぎ:伝統的味覚を養う。

- するめ、昆布、いりこ:噛みごたえのあるもの

② おやつの組み合わせ例(エネルギー量)―水分を同時にとる

- 牛乳100gとポップコーン10g(109kcal)

- 牛乳200gとビスケット20g(225kcal)

- りんご果汁100gと焼きじゃがいも80g、バター5g(145kcal)

- お茶100gと餅50g、チーズ20g、海苔1g(185kcal)

|

私たちの体の中には無数の細菌が棲息しています。細菌と聞くと、なんだか体に悪いもののように感じますが、常在菌と呼ばれるこの細菌たちは、病原菌など身体へ有害な菌の進入や増殖を防ぐ大切なもの。その中で、腸内に棲息する細菌を腸内細菌と呼びます。

私たちの体の中には無数の細菌が棲息しています。細菌と聞くと、なんだか体に悪いもののように感じますが、常在菌と呼ばれるこの細菌たちは、病原菌など身体へ有害な菌の進入や増殖を防ぐ大切なもの。その中で、腸内に棲息する細菌を腸内細菌と呼びます。 強いストレスは腸の蠕動(ぜんどう)運動をコントロールする自律神経中枢にも影響を及ぼし、便秘や下痢を引き起こす要因となります。不規則な便通は腸内細菌のバランスを崩し、善玉菌を減らして悪玉菌を増殖させてしまいます。

強いストレスは腸の蠕動(ぜんどう)運動をコントロールする自律神経中枢にも影響を及ぼし、便秘や下痢を引き起こす要因となります。不規則な便通は腸内細菌のバランスを崩し、善玉菌を減らして悪玉菌を増殖させてしまいます。

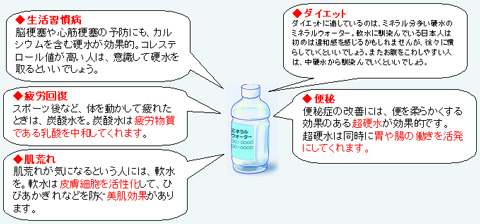

人間の体内で水の占める割合は、新生児で約80%、成人でも約60%とも言われています。水分が失われると脱水症状が現れ、15~20%を失うと生命の危機があるといいますから、私達の体にとって、水は非常に重要なものとも言えます。

人間の体内で水の占める割合は、新生児で約80%、成人でも約60%とも言われています。水分が失われると脱水症状が現れ、15~20%を失うと生命の危機があるといいますから、私達の体にとって、水は非常に重要なものとも言えます。

本来水は水は無味無臭なものです。雨水を調べてみても、蒸留水に近くミネラル成分をほとんど含んでいません。雨水が地球に降った後に、いろんな地質層や岩石層の狭い隙間に浸み込んでいって、いろいろなミネラル成分(カルシウム・マグネシウム)を溶かし込みます。

本来水は水は無味無臭なものです。雨水を調べてみても、蒸留水に近くミネラル成分をほとんど含んでいません。雨水が地球に降った後に、いろんな地質層や岩石層の狭い隙間に浸み込んでいって、いろいろなミネラル成分(カルシウム・マグネシウム)を溶かし込みます。

よく理想の睡眠時間は「1日8時間」と言われますが、実はこれには医学的根拠はありません。多くの人の睡眠時間が6~9時間程度という統計から出された平均値に過ぎず、また、この平均値も年々減少傾向にあるようです。国民生活時間調査(2000年NHK調べ)によると、日本人の平均睡眠時間は7時間23分で、年代別に見ると30代が6時間57分、40代が6時間59分と、働き盛りの年代に特に睡眠時間が短いという現象が見られます。

よく理想の睡眠時間は「1日8時間」と言われますが、実はこれには医学的根拠はありません。多くの人の睡眠時間が6~9時間程度という統計から出された平均値に過ぎず、また、この平均値も年々減少傾向にあるようです。国民生活時間調査(2000年NHK調べ)によると、日本人の平均睡眠時間は7時間23分で、年代別に見ると30代が6時間57分、40代が6時間59分と、働き盛りの年代に特に睡眠時間が短いという現象が見られます。

テレビCMなどでご存知の方も多いと思いますが、水虫は一種のカビ。皮膚糸状菌という一種のカビによって生じる感染症を言い、多くは白癬菌というカビが原因です。高温多湿を好むカビの特性と、皮膚のたんぱく質(ケラチン)を栄養源とする性質があるため、足の裏や足指の間などが「住みやすい場所」となるようです。

テレビCMなどでご存知の方も多いと思いますが、水虫は一種のカビ。皮膚糸状菌という一種のカビによって生じる感染症を言い、多くは白癬菌というカビが原因です。高温多湿を好むカビの特性と、皮膚のたんぱく質(ケラチン)を栄養源とする性質があるため、足の裏や足指の間などが「住みやすい場所」となるようです。 ●皮膚科での診断

●皮膚科での診断 幼児にとって間食は3つの側面から必要である。

幼児にとって間食は3つの側面から必要である。 食品

食品 ふだんは血管の状態など考えたこともない方がほとんどだと思います。でも血管は休むことなく私たちの体を維持するために、血液を体全体に届ける役目を果たしてくれています。その大切な血管を知らず知らずに酷使していませんか。糖分やアルコール・脂肪などを摂りすぎたり、ストレスが溜まったりすると血液の粘度が増し、ドロドロとした血液になります。その結果血液の流れが悪くなり、血管に負担をかけることになります。そのような状態が長く続くと血管壁が厚くなったり弾力が失われたりして動脈硬化につながり、更に脳梗塞や心筋梗塞になる恐れもあります。次のような点に気をつけて血液がサラサラになるような食生活を心がけ、血管をいたわりましょう。

ふだんは血管の状態など考えたこともない方がほとんどだと思います。でも血管は休むことなく私たちの体を維持するために、血液を体全体に届ける役目を果たしてくれています。その大切な血管を知らず知らずに酷使していませんか。糖分やアルコール・脂肪などを摂りすぎたり、ストレスが溜まったりすると血液の粘度が増し、ドロドロとした血液になります。その結果血液の流れが悪くなり、血管に負担をかけることになります。そのような状態が長く続くと血管壁が厚くなったり弾力が失われたりして動脈硬化につながり、更に脳梗塞や心筋梗塞になる恐れもあります。次のような点に気をつけて血液がサラサラになるような食生活を心がけ、血管をいたわりましょう。 3.野菜・きのこ・海草類を十分に摂りましょう。

3.野菜・きのこ・海草類を十分に摂りましょう。 ストレス潰瘍とは、胃潰瘍(十二指腸潰瘍も含む)の中でも、ストレスの影響が強いもののことで、多発性な上、再発しやすいという特徴をもっています。潰瘍の大きさや深さは様々で、同時にいくつもの潰瘍ができるケースも珍しくありません。

ストレス潰瘍とは、胃潰瘍(十二指腸潰瘍も含む)の中でも、ストレスの影響が強いもののことで、多発性な上、再発しやすいという特徴をもっています。潰瘍の大きさや深さは様々で、同時にいくつもの潰瘍ができるケースも珍しくありません。 生まれたばかりの赤ちゃんに歯がないので、当たり前ですネ。

生まれたばかりの赤ちゃんに歯がないので、当たり前ですネ。 乳歯が生え揃ってきたら、歯を磨くようにします。子どもが歯磨きをしたら、お母さんの膝のうえに子どもの頭を乗せて、「寝かせ磨き」をしましょう。そして、良くできたことをほめてあげましょう。

乳歯が生え揃ってきたら、歯を磨くようにします。子どもが歯磨きをしたら、お母さんの膝のうえに子どもの頭を乗せて、「寝かせ磨き」をしましょう。そして、良くできたことをほめてあげましょう。 うつ病で特徴的なのは、「憂うつ感」「無気力・無関心」などの心の症状。うつ病とは、気分が落ち込み、これまで楽しんでいたことや好きだったものに興味がなくなり、楽しめなくなる病気なのです。それに加え、「疲れやすい」「眠れない」「頭痛がする」などちょっとした体の不調もうつが原因のことがあります。厚生労働省の報告によると、日本人の15人に1人はうつになる可能性があるといわれており、身近な病気としても注意が必要です。

うつ病で特徴的なのは、「憂うつ感」「無気力・無関心」などの心の症状。うつ病とは、気分が落ち込み、これまで楽しんでいたことや好きだったものに興味がなくなり、楽しめなくなる病気なのです。それに加え、「疲れやすい」「眠れない」「頭痛がする」などちょっとした体の不調もうつが原因のことがあります。厚生労働省の報告によると、日本人の15人に1人はうつになる可能性があるといわれており、身近な病気としても注意が必要です。 「疲れやすい」「頭痛が続く」といった体の不調も、うつが原因の場合があります。特に、診察は受けたけど原因が分からない場合などは、注意が必要です。「調子が悪いな」と感じながらも、我慢すれば済んでしまう程度の場合は、本人も周囲の人もそれがうつであると気付きにくいものです。以下のような症状が2週間以上続くような場合は、うつを疑ってみましょう。

「疲れやすい」「頭痛が続く」といった体の不調も、うつが原因の場合があります。特に、診察は受けたけど原因が分からない場合などは、注意が必要です。「調子が悪いな」と感じながらも、我慢すれば済んでしまう程度の場合は、本人も周囲の人もそれがうつであると気付きにくいものです。以下のような症状が2週間以上続くような場合は、うつを疑ってみましょう。