|

||||||||

|

|

ぎっくり腰の原因 |

|

この軟部組織の損傷は、骨盤を支えている筋肉が弱くなり、仙腸関節の身体を支持する能力が低下したことによって生じると考えられています。骨盤を支えている筋肉が弱くなる原因は、腹直筋などの上から支えている筋肉と大腿四頭筋など下から支えている筋肉、そして前後左右から支えている筋肉が、疲労の蓄積やストレスなどで徐々に弱っているところに、急激な動きなどでダメージを受け軟部組織が傷つくのです。 また、栄養分の不足も原因の一つとなります。関節の中のビタミンCが不足すると関節の支持能力が落ちて関節がズレ、ぎっくり腰になると考えられます。特に寒い時期には、身体が寒さに対抗するために副腎からホルモンが分泌されます。このホルモンの生成にビタミンCが必要となり、食生活などでビタミンの摂取が少ない人は、身体の中の組織や細胞中にあるビタミンCが使われ、関節の中のビタミンCが不足してしまうのです。 |

|

|

|

ぎっくり腰の対処法 |

|

ぎっくり腰になる人というと、引っ越しや力仕事を日常的に行っている人というイメージですが、意外なことにデスクワーカ-や車好きに多いというデータがあります。悪い姿勢で長時間椅子に座り続けるというのは、腰に悪影響を及ぼしますので、定期的に血液の循環を促すような軽い運動をお勧めします。 また、最近急に体重が増えたという人は、増えた分の体重の負担が腰にも来ているということを認識しなければなりません。体重が増加した後にぎっくり腰を起こしたという人は、また同じ症状を起こす前に体重を減らすことが、一番の予防になります。 一人暮らしでぎっくり腰になると、事は重大です。重傷の場合、全く動けなくなることもあるので、まずメールや電話などの通信手段を確保しましょう。同居している家族などがいない場合は、友人などに症状を話しておくと良いでしょう。 また、次のようなケースでは、内臓疾患も疑われますので、緊急性があると感じた場合は、救急車を手配します。それ以外は、動けるようになったら一度病院の診察を受けてください。

ぎっくり腰になって最初にすべきことは、アイシングと痛みの少ない姿勢で横になって安静を保つことです。痛みの少ない姿勢は、横向きで膝を抱えるようにします。 ぎっくり腰も手や足のねん挫と同じように障害が起きた当初は、幹部が炎症を起こし症状が悪化していきますので、アイシングが有効です。アイシングは、ビニールの袋に氷を入れて一度水を入れてから、水を捨てます。これで少し温度が上がり凍傷を起こしにくくなります。それでも凍傷予防のためには、一度に20分以上連続で幹部にのアイシングをしないでください。 痛みの起きた直後から、幹部が熱を持っていると感じる2?3日は、断続的にアイシングをします。また、安静にしなくてはなりませんが、食事やトイレなどは、動ける範囲でなるべく動くようにしましょう。完全な安静状態よりも回復が速くなります。お風呂も数日の間はシャワーだけにし、湯船で身体をあたためることは避けましょう。 |

|

|

|

どうしても数日の安静ができない人は |

|

ぎっくり腰は、数日の安静が何より大切ですが、どうしても仕事などで休むことができない場合、神経ブロック注射という治療手段があります。 これはペインクリニック科や麻酔科の外来通院で行われます。消毒後に皮膚の痛み止めの注射をした後、やや太めの針でブロック注射を行います。効果としては、痛む場所の近くの神経をブロックすることで痛みの悪循環を断ち切り、ぎっくり腰の痛みを早期に取り去ることが可能になります。痛みの悪循環とは、患部が痛みにより血流が悪化し、筋肉を固くしさらに痛みを増幅するという状況で、この循環を麻酔でブロックするのです。 その結果、血管の拡張を促し血流を改善し患部に溜まった乳酸、インターロイキンを排出し、痛みを取るとともに酸素や患部を修復するタンパク質を運び込み治癒力を高めてくれます。以前、オリンピック本番直前に腰を痛めた選手が、この神経ブロック注射をしたという報道がありました。安静にしていられない、象徴的な例ですね。この注射自体の痛みが怖いかもしれませんが、ぎっくり腰の痛みそのものが、注射の痛みを和らげてしまうと言います。 熟練の麻酔科医師が行う場合、副作用もそれほど心配ありません。まず、医療機関に相談してください。 |

|

|

|

ぎっくり腰の予防はストレッチで |

|

ぎっくり腰は経験者でないと、そのつらさはわかりにくいものです。ねん挫や脱臼などは同情されるのに、なぜかぎっくり腰になったというと笑いを誘うことが多いように感じます。なってからでは遅いので、普段からストレッチやビタミンCの補給など、予防にも努めておきましょう。 |

|

ぎっくり腰は、「魔女の一撃」と言われるように、急激に起こる腰痛の総称ということになります。一番多いのは腰椎のねん挫で、筋肉や筋膜の一部が切れて背骨の両脇に強烈な痛みが出ます。詳しく言うと、骨盤にある筋肉や筋膜、靭帯や軟骨が損傷して起こるもので、特に多いのが骨盤の仙骨と腸骨からなる仙腸関節に付着している軟部組織の損傷ということになります。

ぎっくり腰は、「魔女の一撃」と言われるように、急激に起こる腰痛の総称ということになります。一番多いのは腰椎のねん挫で、筋肉や筋膜の一部が切れて背骨の両脇に強烈な痛みが出ます。詳しく言うと、骨盤にある筋肉や筋膜、靭帯や軟骨が損傷して起こるもので、特に多いのが骨盤の仙骨と腸骨からなる仙腸関節に付着している軟部組織の損傷ということになります。 どんどん痛みが強くなってきており、絶え間なく痛む

どんどん痛みが強くなってきており、絶え間なく痛む 腰の筋肉に疲れがたまったまま眠ってしまうと、起床時やその直後にぎっくり腰を起こすリスクが高まります。1日の筋肉疲労を緩和させるためにも、寝る前のストレッチが有効です。入浴後や就寝前のストレッチ(ひざストレッチ・両ひざストレッチなど)を習慣にしておくと、予防に効果的です。

腰の筋肉に疲れがたまったまま眠ってしまうと、起床時やその直後にぎっくり腰を起こすリスクが高まります。1日の筋肉疲労を緩和させるためにも、寝る前のストレッチが有効です。入浴後や就寝前のストレッチ(ひざストレッチ・両ひざストレッチなど)を習慣にしておくと、予防に効果的です。 屈強なJリーガーがサッカーの練習中に突然倒れ、急性心筋梗塞で死亡したということを覚えている方も多いのではないでしょうか。突然死とされるものには、心機能に起因するもの、脳梗塞や脳出血によるもの、呼吸系に起因する窒息死、原因のわからないものもありますが、心機能に由来する循環器疾患によるものが全体の6割以上と多くを占めています。

屈強なJリーガーがサッカーの練習中に突然倒れ、急性心筋梗塞で死亡したということを覚えている方も多いのではないでしょうか。突然死とされるものには、心機能に起因するもの、脳梗塞や脳出血によるもの、呼吸系に起因する窒息死、原因のわからないものもありますが、心機能に由来する循環器疾患によるものが全体の6割以上と多くを占めています。

40歳を過ぎると喫煙、飲酒、過食、疲労の蓄積などから、糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病を発生し、動脈硬化の進行に伴い心臓に栄養を送る冠動脈が狭くなっていることが少なくありません。自覚症状としては、締め付けられるような胸の痛みや圧迫感、冷や汗、息が苦しいなどです。

40歳を過ぎると喫煙、飲酒、過食、疲労の蓄積などから、糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病を発生し、動脈硬化の進行に伴い心臓に栄養を送る冠動脈が狭くなっていることが少なくありません。自覚症状としては、締め付けられるような胸の痛みや圧迫感、冷や汗、息が苦しいなどです。 強い外力によって突然起こる骨折などのケガと、繰り返される小さな損傷が積み重なって慢性的に発症する障害があります。この障害には、疲労骨折なども含まれます。運動による刺激が生理的な許容範囲であれば、筋肉や神経、血管などの器官は、発達しその運動への適応力が強化されていきます。しかし、この刺激の強度が生理的許容範囲を超えてしまうと、ケガや障害を起こすリスクが高まります。成長期はこの許容範囲が狭い時期にあたるため、よりケガや障害が発生しやすくなると考えられます。

強い外力によって突然起こる骨折などのケガと、繰り返される小さな損傷が積み重なって慢性的に発症する障害があります。この障害には、疲労骨折なども含まれます。運動による刺激が生理的な許容範囲であれば、筋肉や神経、血管などの器官は、発達しその運動への適応力が強化されていきます。しかし、この刺激の強度が生理的許容範囲を超えてしまうと、ケガや障害を起こすリスクが高まります。成長期はこの許容範囲が狭い時期にあたるため、よりケガや障害が発生しやすくなると考えられます。

スポーツ障害を予防するには、一人ひとりの発育状況を見極めた指導が行われることが大切です。筋力が不足していたり、柔軟性が低下している子供にとっては、運動そのものが負担になり疲労が蓄積して障害を起こす原因の一つとなってしまいます。

スポーツ障害を予防するには、一人ひとりの発育状況を見極めた指導が行われることが大切です。筋力が不足していたり、柔軟性が低下している子供にとっては、運動そのものが負担になり疲労が蓄積して障害を起こす原因の一つとなってしまいます。 Aさんは、三人のお子さんを持つお父さんです。上の二人のお子さんと公園で遊ぶのは楽しかったのに、三人目の時は身体がついていかなかったと言います。子供は、少しもじっとしていないもの。何かに興味を引かれると、急に飛び出してしまいます。Aさんは二人目までは余裕でそうした動きについていくことができたのに、少し年齢の離れた三人目のお子さんの動きには対応できなかったそうです。

Aさんは、三人のお子さんを持つお父さんです。上の二人のお子さんと公園で遊ぶのは楽しかったのに、三人目の時は身体がついていかなかったと言います。子供は、少しもじっとしていないもの。何かに興味を引かれると、急に飛び出してしまいます。Aさんは二人目までは余裕でそうした動きについていくことができたのに、少し年齢の離れた三人目のお子さんの動きには対応できなかったそうです。

まず注意しなければならないのは、過度の血圧上昇です。息を止めて力を入れると血圧が上がって危険な状態になることがあります。息を止めて力むと収縮期の血圧が300mmHg、拡張期の血圧が200mmHgといった状態になることもあるからです。最近は、洋式便器の普及で少なくなったと言われる脳出血。昔は寒い時期に和式便器で踏ん張ったときに倒れるということがよくありました。息を止めて力むとこれと同じ状況を引き起こすことになります。

まず注意しなければならないのは、過度の血圧上昇です。息を止めて力を入れると血圧が上がって危険な状態になることがあります。息を止めて力むと収縮期の血圧が300mmHg、拡張期の血圧が200mmHgといった状態になることもあるからです。最近は、洋式便器の普及で少なくなったと言われる脳出血。昔は寒い時期に和式便器で踏ん張ったときに倒れるということがよくありました。息を止めて力むとこれと同じ状況を引き起こすことになります。  こうしたトレーニングは少なくとも2ヶ月程度は継続しないと効果が現れてきません。しかし、風邪を引いたり、仕事が忙しくなったりといった理由でトレーニングを休み、そのまま止めてしまうことはないでしょうか。

こうしたトレーニングは少なくとも2ヶ月程度は継続しないと効果が現れてきません。しかし、風邪を引いたり、仕事が忙しくなったりといった理由でトレーニングを休み、そのまま止めてしまうことはないでしょうか。

前述のような症状が気になり、肥満している場合は、医師に相談して体質改善と減量を行うこと、生活習慣を改善することが何より大切です。辛いものや脂っこいものを好んで食べたり、遅い時間の食事は消化系に様々な負担をかけます。

前述のような症状が気になり、肥満している場合は、医師に相談して体質改善と減量を行うこと、生活習慣を改善することが何より大切です。辛いものや脂っこいものを好んで食べたり、遅い時間の食事は消化系に様々な負担をかけます。 食後に横になって安静にするのは、高齢者の場合上半身は起こした状態で安静にするというのがベストでしょう。この姿勢であれば逆流性食道炎の予防にもなります。もう一つ肝臓という臓器にとっても食後の安静は大切だということも説明しておきましょう。

食後に横になって安静にするのは、高齢者の場合上半身は起こした状態で安静にするというのがベストでしょう。この姿勢であれば逆流性食道炎の予防にもなります。もう一つ肝臓という臓器にとっても食後の安静は大切だということも説明しておきましょう。

日本人と欧米人で、決定的に違うのが腸の長さです。日本人の腸は、欧米人の1.5倍もの長さがあると言われます。その理由は、これまでの食生活の違いによるものです。野菜や穀物を主食としてきた日本人は、栄養分をできるだけ多く身体に取り込むために、長い腸が必要だったとされます。一方、欧米人は、腸内に長く留めると腐敗し有害物質の生じる肉類や脂肪分の摂取が多く、腸を短くして出来るだけ早く排泄しようとしたためだと考えられています。

日本人と欧米人で、決定的に違うのが腸の長さです。日本人の腸は、欧米人の1.5倍もの長さがあると言われます。その理由は、これまでの食生活の違いによるものです。野菜や穀物を主食としてきた日本人は、栄養分をできるだけ多く身体に取り込むために、長い腸が必要だったとされます。一方、欧米人は、腸内に長く留めると腐敗し有害物質の生じる肉類や脂肪分の摂取が多く、腸を短くして出来るだけ早く排泄しようとしたためだと考えられています。

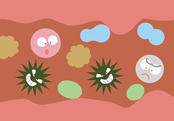

日本人の食生活が欧米化した結果、1950年から2000年までの50年間で、日本人の大腸がん患者が約10倍にもなりました。がん細胞は、正常な人でも毎日3000個から4000個は発生すると言われていますが、このほとんどが腸の粘膜で発生し、これを免疫細胞が攻撃し、排除するという作業を繰り返しているのです。この大切な腸を元気に保つために最も大切なのが、腸の中の細菌のバランス。腸内の細菌のバランスは、病気の予防だけでなく老化の防止などにも大切だということが分かってきました。

日本人の食生活が欧米化した結果、1950年から2000年までの50年間で、日本人の大腸がん患者が約10倍にもなりました。がん細胞は、正常な人でも毎日3000個から4000個は発生すると言われていますが、このほとんどが腸の粘膜で発生し、これを免疫細胞が攻撃し、排除するという作業を繰り返しているのです。この大切な腸を元気に保つために最も大切なのが、腸の中の細菌のバランス。腸内の細菌のバランスは、病気の予防だけでなく老化の防止などにも大切だということが分かってきました。 腸の中には100兆個もの細菌が住みついています。その種類は約500種類。みなさんも良く知っている「乳酸菌」に代表される「善玉菌」と呼ばれる菌、これに対して身体に悪さをするのが「悪玉菌」。そして腸内の環境によって「善玉菌」にも「悪玉菌」にもなるという「日和見菌」という3種類に分類されます。健康な人の腸内は、この「善玉菌」と「悪玉菌」のバランスがうまく保たれています。

腸の中には100兆個もの細菌が住みついています。その種類は約500種類。みなさんも良く知っている「乳酸菌」に代表される「善玉菌」と呼ばれる菌、これに対して身体に悪さをするのが「悪玉菌」。そして腸内の環境によって「善玉菌」にも「悪玉菌」にもなるという「日和見菌」という3種類に分類されます。健康な人の腸内は、この「善玉菌」と「悪玉菌」のバランスがうまく保たれています。

腸は毎日大活躍しているので元気にするには、やはりまず休ませてあげることが大切。年末、年始で暴飲・暴食したあとに七草粥を食べて腸を休めるという習慣が日本には昔からありました。飽食の現代、特に40代以上の方は、毎日それほど多くのカロリーを摂取し続ける必要はありません。腹八分目を目安に、多すぎる食事量を減らし、長年酷使してきた腸を大切にした食生活を目指しましょう。定期的に食事をお粥するのも良いでしょう。

腸は毎日大活躍しているので元気にするには、やはりまず休ませてあげることが大切。年末、年始で暴飲・暴食したあとに七草粥を食べて腸を休めるという習慣が日本には昔からありました。飽食の現代、特に40代以上の方は、毎日それほど多くのカロリーを摂取し続ける必要はありません。腹八分目を目安に、多すぎる食事量を減らし、長年酷使してきた腸を大切にした食生活を目指しましょう。定期的に食事をお粥するのも良いでしょう。

虫歯は、歯そのものが病気になってしまうものですが、歯周病は、歯を支えている組織が壊れていく病気です。その始まりは、歯の汚れ。歯垢と呼ばれる歯の表面についた食べ物のかすに細菌が繁殖したものが歯周病の原因となりますが、この細菌は、24時間汚れを放置すると繁殖してしまうと言われています。適切な歯磨きによって食べ物のかすを取り除いてしまえば、この細菌の繁殖は防げるのですが、不適切な歯磨きなどで、歯垢ができてしまうと、それから約2日ほどで、今度はもっとやっかいな歯石に変化してしまいます。歯石になってしまうと歯ブラシで取り除くのは難しいので、歯石になる前に取り除くことが大切です。

虫歯は、歯そのものが病気になってしまうものですが、歯周病は、歯を支えている組織が壊れていく病気です。その始まりは、歯の汚れ。歯垢と呼ばれる歯の表面についた食べ物のかすに細菌が繁殖したものが歯周病の原因となりますが、この細菌は、24時間汚れを放置すると繁殖してしまうと言われています。適切な歯磨きによって食べ物のかすを取り除いてしまえば、この細菌の繁殖は防げるのですが、不適切な歯磨きなどで、歯垢ができてしまうと、それから約2日ほどで、今度はもっとやっかいな歯石に変化してしまいます。歯石になってしまうと歯ブラシで取り除くのは難しいので、歯石になる前に取り除くことが大切です。

また、糖尿病を患うと身体の抵抗力が弱くなるので、歯周病を引き起こしやすくなります。恐ろしいのは、虫歯菌や歯槽膿漏の菌が抜歯などの際に、血中に紛れ込むと感染性心内膜炎という心臓病まで引き起こしてしまうことです。特に重度の歯槽膿漏の場合、口内にたくさんの細菌が存在するので、そのリスクが増大します。症状としては、熱が出たり、動悸が激しくなったりしますが、ひどい場合は弁膜が壊れ急性心不全を起こすこともあります。

また、糖尿病を患うと身体の抵抗力が弱くなるので、歯周病を引き起こしやすくなります。恐ろしいのは、虫歯菌や歯槽膿漏の菌が抜歯などの際に、血中に紛れ込むと感染性心内膜炎という心臓病まで引き起こしてしまうことです。特に重度の歯槽膿漏の場合、口内にたくさんの細菌が存在するので、そのリスクが増大します。症状としては、熱が出たり、動悸が激しくなったりしますが、ひどい場合は弁膜が壊れ急性心不全を起こすこともあります。

初期の歯周病をチェックするには、親指と人差し指で歯をつまみ、ゆすってみて動きを感じるようでしたら要注意として、歯科医に相談しましょう。何かものを噛んだときにたよりない感じがしたときも危険な兆候です。

初期の歯周病をチェックするには、親指と人差し指で歯をつまみ、ゆすってみて動きを感じるようでしたら要注意として、歯科医に相談しましょう。何かものを噛んだときにたよりない感じがしたときも危険な兆候です。 歯周病の初期であれば、まず歯科医で溜まった歯石を取り除いて、ブラッシングを毎日丁寧におこなっていれば改善されていきます。その後は定期的に歯科医に歯石の除去をしてもらい歯周ポケットの深さなどをチェックし、加齢とともに増すリスクに対処するようにしましょう。

歯周病の初期であれば、まず歯科医で溜まった歯石を取り除いて、ブラッシングを毎日丁寧におこなっていれば改善されていきます。その後は定期的に歯科医に歯石の除去をしてもらい歯周ポケットの深さなどをチェックし、加齢とともに増すリスクに対処するようにしましょう。

予防のために最も大切なのは、歯磨きです。しかし、単にブラッシングをすれば良いというものではありません。最近でもたまに見かけるのは、大きめの歯ブラシに歯磨き粉をたっぷり付けてゴシゴシと磨いている人。歯を磨いたという達成感はあるものの、歯や歯茎を傷つけるばかりで、歯垢の取り残しを生じてしまいます。歯垢を落とすためには、小ぶりな歯ブラシで最初は柔らかめのものを選んで、歯の一本一本に対して磨くというより細かく振動させて刺激を与えるようなイメージでブラッシングします。

予防のために最も大切なのは、歯磨きです。しかし、単にブラッシングをすれば良いというものではありません。最近でもたまに見かけるのは、大きめの歯ブラシに歯磨き粉をたっぷり付けてゴシゴシと磨いている人。歯を磨いたという達成感はあるものの、歯や歯茎を傷つけるばかりで、歯垢の取り残しを生じてしまいます。歯垢を落とすためには、小ぶりな歯ブラシで最初は柔らかめのものを選んで、歯の一本一本に対して磨くというより細かく振動させて刺激を与えるようなイメージでブラッシングします。

以前は食後にすぐに歯を磨きましょうと言われていました。ところがこれが誤りだったことが分かってきました。食事をすると口内のPH値が酸性に傾きます。アルカリ性の歯の表面が、この酸によって侵されやすい状態にあるわけです。ここで歯磨きを行うと酸に溶かされた歯を削ってしまうことになります。

以前は食後にすぐに歯を磨きましょうと言われていました。ところがこれが誤りだったことが分かってきました。食事をすると口内のPH値が酸性に傾きます。アルカリ性の歯の表面が、この酸によって侵されやすい状態にあるわけです。ここで歯磨きを行うと酸に溶かされた歯を削ってしまうことになります。

骨は、カルシウムやコラーゲンなどの繊維によって構成されていますが、この構成比は変わらなくても絶対量が不足し、骨の微細構造が劣化した状態を「骨粗しょう症」といいます。初期の症状は、背骨や腰の痛みを感じる程度ですが、進行すると骨がつぶれてきて背中や腰が丸くなってきます。

骨は、カルシウムやコラーゲンなどの繊維によって構成されていますが、この構成比は変わらなくても絶対量が不足し、骨の微細構造が劣化した状態を「骨粗しょう症」といいます。初期の症状は、背骨や腰の痛みを感じる程度ですが、進行すると骨がつぶれてきて背中や腰が丸くなってきます。

様々な栄養素は、身体の中に取り込まれ、必要な箇所で利用された後、不要となったものは排泄されるという「代謝」が行われます。カルシウムも同様で、身体に取り込まれ硬い骨としての役割を果たし、また身体の外に排出されることを「カルシウム代謝」といいます。このカルシウム代謝が激しいスポーツやある種の薬物により過剰に促進されることがあります。良く知られる薬剤でステロイドというホルモン剤もこれにあたります。ステロイドは抗炎症剤として効果的な薬ですが、その利用には注意が必要で、常用すると1年程で骨量が著しく減少するとされています。どうしてもステロイドを使わなければならない場合、カルシウムとビタミンDを補給して副作用を押さえる必要があります。

様々な栄養素は、身体の中に取り込まれ、必要な箇所で利用された後、不要となったものは排泄されるという「代謝」が行われます。カルシウムも同様で、身体に取り込まれ硬い骨としての役割を果たし、また身体の外に排出されることを「カルシウム代謝」といいます。このカルシウム代謝が激しいスポーツやある種の薬物により過剰に促進されることがあります。良く知られる薬剤でステロイドというホルモン剤もこれにあたります。ステロイドは抗炎症剤として効果的な薬ですが、その利用には注意が必要で、常用すると1年程で骨量が著しく減少するとされています。どうしてもステロイドを使わなければならない場合、カルシウムとビタミンDを補給して副作用を押さえる必要があります。

これにあてはめると、Aさんは、あまり骨に体重や重力での刺激のない水泳を、それも激しいトレーニングメニューで何年も続けた結果、代謝により骨量を減らしてしまったということも考えられます。日常、歩く距離より泳ぐ距離の方が長いというオリンピック選手のような生活は、一方で骨量の低下に気をつけなければならないかもしれません。骨量を保つためには、水泳だけでなくウォーキングや軽いジョギングで骨に刺激を与える運動の併用が必要だということになります。同時にカルシウムだけでなく、タンパク質やビタミンDなどを含んだ食べ物を積極的に摂るようにすることが大切です。

これにあてはめると、Aさんは、あまり骨に体重や重力での刺激のない水泳を、それも激しいトレーニングメニューで何年も続けた結果、代謝により骨量を減らしてしまったということも考えられます。日常、歩く距離より泳ぐ距離の方が長いというオリンピック選手のような生活は、一方で骨量の低下に気をつけなければならないかもしれません。骨量を保つためには、水泳だけでなくウォーキングや軽いジョギングで骨に刺激を与える運動の併用が必要だということになります。同時にカルシウムだけでなく、タンパク質やビタミンDなどを含んだ食べ物を積極的に摂るようにすることが大切です。 高齢者の約3割が年間に1回以上転倒を経験するというデータがあります。その数%が骨折を起こしていると考えられ、その2割以上が、大腿骨頸部骨折だとされます。

高齢者の約3割が年間に1回以上転倒を経験するというデータがあります。その数%が骨折を起こしていると考えられ、その2割以上が、大腿骨頸部骨折だとされます。

ニコチンの身体的依存の人は、喫煙が途絶えてニコチンの血中濃度が下がってくると、集中力が低下し、イライラするようになります。さらに頭痛、倦怠感、肩こりや歯が浮くという症状を起こす人もいます。一般的に禁煙後2~3日目が最もつらい症状となり、1週間程で軽くなってきます。この時期に、我慢できなくなって禁煙に失敗するという経験を繰り返す人も多いことでしょう。タバコがやめられないということが、意志が弱い証拠だと思い込んでしまったりする人もいますが、実はタバコには麻薬にも劣らない強い依存性があるのです。麻薬依存への対処は、治療の対象になることはよく知られています。しかし、タバコも同様だと考えた方が、禁煙の近道になるのです。

ニコチンの身体的依存の人は、喫煙が途絶えてニコチンの血中濃度が下がってくると、集中力が低下し、イライラするようになります。さらに頭痛、倦怠感、肩こりや歯が浮くという症状を起こす人もいます。一般的に禁煙後2~3日目が最もつらい症状となり、1週間程で軽くなってきます。この時期に、我慢できなくなって禁煙に失敗するという経験を繰り返す人も多いことでしょう。タバコがやめられないということが、意志が弱い証拠だと思い込んでしまったりする人もいますが、実はタバコには麻薬にも劣らない強い依存性があるのです。麻薬依存への対処は、治療の対象になることはよく知られています。しかし、タバコも同様だと考えた方が、禁煙の近道になるのです。

ニコチンガムはガムのように噛むとニコチンが口の粘膜から吸収されるもので、タバコを20本以上吸っていた人は、一日にこのガムを6~9個用います。一つを15分程度かけてゆっくり噛むとニコチンが体内にゆっくりと吸収されます。ガムの個数を徐々に減らしていって最終的にニコチンの摂取がなくても、禁断症状があらわれないように身体をコントロールして、禁煙を行います。ガムにはタバコをやめた口寂しさを紛らわせてくれるという利点もあります。

ニコチンガムはガムのように噛むとニコチンが口の粘膜から吸収されるもので、タバコを20本以上吸っていた人は、一日にこのガムを6~9個用います。一つを15分程度かけてゆっくり噛むとニコチンが体内にゆっくりと吸収されます。ガムの個数を徐々に減らしていって最終的にニコチンの摂取がなくても、禁断症状があらわれないように身体をコントロールして、禁煙を行います。ガムにはタバコをやめた口寂しさを紛らわせてくれるという利点もあります。 ニコチンパッチは、一日一枚ニコチンの入ったパッチを皮膚に貼ってニコチンを皮膚から吸収させるというものです。気をつけなければいけないのは、この治療を行っているときに、タバコを吸うと大量のニコチンを接種する事になり、中毒症状を起こす危険があります。そのため現在薬局では、処方箋がないと買えないようになっています。

ニコチンパッチは、一日一枚ニコチンの入ったパッチを皮膚に貼ってニコチンを皮膚から吸収させるというものです。気をつけなければいけないのは、この治療を行っているときに、タバコを吸うと大量のニコチンを接種する事になり、中毒症状を起こす危険があります。そのため現在薬局では、処方箋がないと買えないようになっています。 肌が弱いためにニコチンパッチが使用できない場合は、禁煙によるイライラを軽減するとともに、タバコを美味しく感じさせない効果のあるニコチンを含まない飲み薬を飲むという方法もあります。1日2回食後に服用します。飲み始めの一週間はタバコを吸いながら服用し、8日目から禁煙を開始するというもので、タバコが心底嫌いになる効果が期待できます。服用期間は12週間となっています。

肌が弱いためにニコチンパッチが使用できない場合は、禁煙によるイライラを軽減するとともに、タバコを美味しく感じさせない効果のあるニコチンを含まない飲み薬を飲むという方法もあります。1日2回食後に服用します。飲み始めの一週間はタバコを吸いながら服用し、8日目から禁煙を開始するというもので、タバコが心底嫌いになる効果が期待できます。服用期間は12週間となっています。 禁煙すると人は太ります。タバコは大人のオシャブリと言った人がいますが、確かに口寂しくてついつい間食をしてしまったりして、カロリーオーバーになりがちです。人によっては、まるで舌の薄皮が何枚も剥がれるようにそれまで感じなかった味が分かるようになり、食べ物がとても美味しく感じられるようになったりするようです。でもそれは、幸せなことではないでしょうか。一時的に体重が増えたとしても、今度は運動で息切れがしないようになります。適度な運動を楽しむことで、健康な身体を手に入れるチャンスが増えるわけですから、禁煙の向こうには今まで感じた事のなかった幸せが待っているかもしれません。

禁煙すると人は太ります。タバコは大人のオシャブリと言った人がいますが、確かに口寂しくてついつい間食をしてしまったりして、カロリーオーバーになりがちです。人によっては、まるで舌の薄皮が何枚も剥がれるようにそれまで感じなかった味が分かるようになり、食べ物がとても美味しく感じられるようになったりするようです。でもそれは、幸せなことではないでしょうか。一時的に体重が増えたとしても、今度は運動で息切れがしないようになります。適度な運動を楽しむことで、健康な身体を手に入れるチャンスが増えるわけですから、禁煙の向こうには今まで感じた事のなかった幸せが待っているかもしれません。