|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||

|

|

耳垢はなぜたまる? | ||||||||

|

|||||||||

|

|

湿った耳垢はトラブルの印? | ||||||||

|

耳垢の量や状態には個人差があり、環境や体調などによっても変化します。お風呂やプールに入った後などに湿り気があるのは当然として、普段から耳垢がベトベトしたり粘り気のあることを気にする方も多いようですが、これは耳垢腺からの分泌物の多寡によって変化するもので、体質的に個人差があって当然のものです。一般的に東洋人には乾性耳垢(こな耳)が多く、西洋人には湿性耳垢(あめ耳)の体質が多いと言われますが、もちろん「日本人なのに湿性だ」と心配する必要はありません。中には少しにおいがあることもありますが、基本的にははがれ落ちた皮膚や埃なので心配はないでしょう。 |

|||||||||

|

|

耳垢を放っておくと病気になる? | ||||||||

|

先にお話しした通り、外耳道の皮膚や毛は外側に移動する性質があることから、耳垢は自然と外に押し出されてくるものです。また、外耳道と中耳とは鼓膜で隔てられているため、耳垢がたまったために中耳炎になることはありません。 ただし、綿棒などで耳垢を押し込んでしまったり、耳かきで外耳道の皮膚を傷つけて炎症を起こしてしまったりと「耳掃除」が原因でトラブルを引き起こすこともあります。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

|

子供の耳掃除をするには | ||||||||

|

小さなお子さん、特に乳幼児の場合、親御さんが耳掃除をしてあげることも多いでしょう。しかし、通常市販されている綿棒は子供の耳には太すぎること、子供の外耳道は大人よりも短いことなどから、耳垢を奥に押し込んでしまう危険性が大人の耳掃除以上に高いものです。また、目で耳の中が見える分、必要以上にこすってしまったり、奥まで掃除しようと突っ込んでしまって痛い思いをさせてしまうケースもあります。乳幼児は特に分泌量が多いこともあり、耳垢が気になることも多いと思いますが、出口付近のものだけを、皮膚をこすらないように優しくとってあげるようにしましょう。 同じ掃除でも、しずぎると却って良くないということもあります。耳掃除の場合は、身だしなみ程度に、外から見えるものだけを優しく取り除くのが基本です。耳垢を放っておいたことが原因で病気になることはまずありませんが、耳垢が極端に多かったり、においが気になる場合は、耳垢ではなく膿などが混じった「みみだれ」の可能性もあります。その場合「慢性中耳炎」などの耳の病気のサインとも考えられるので、速やかに診察を受けることをおすすめします。 |

|||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||

|

|

四十肩・五十肩とは | ||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

肩こりと五十肩・四十肩の違いは | ||||||||||||

|

普通の肩こりは、猫背など姿勢の悪さや緊張などによって肩や首の筋肉が疲労し、血液の循環が悪くなって肩に張りや痛みが起こる「筋肉疲労」の症状です。一方、五十肩・四十肩は「関節の炎症」が原因で、肩の腱の炎症、腱板の損傷や断裂によるものなどがあります。五十肩・四十肩になると腕をねじったり上げ下げすると肩に痛みが起こり、思うように動かせなくなります。そして、痛いからと動かさないでいると、肩関節が固まったようにほとんど動かなくなってしまうこともあるので、そうなる前に少しずつ関節を動かして柔らかくしていきましょう。 |

|||||||||||||

|

|

こんな人は要注意 | ||||||||||||

|

関節は老化につれ硬くなっていくもので、特に運動不足の人は注意が必要です。40代以下の方も、以下の項目に当てはまる場合は日頃から肩関節のストレッチを心がけましょう。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

肩関節は、動かす機会が少ないと固まって炎症を起こしやすくなります。肩を回すなどの簡単な動きでも、意識的に肩関節の運動をしていきましょう。 |

|||||||||||||

|

|

五十肩・四十肩の予防 | ||||||||||||

|

肩の関節は、動かす機会が少ないと硬くなって炎症を起こしやすくなります。予防のためには日頃のストレッチが大切です。下記に紹介するような簡単な体操を、痛くない範囲で無理せず行ってみましょう。一度にたくさん動かすよりも、1日に数回少しずつ、毎日繰り返すほうが効果的です。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

痛みは冷やさず温めて | ||||||||||||

|

肩の痛みを感じたときは、無理にストレッチなどの運動をせず、安静にすること。関節の痛みに冷えは大敵なので、冷却スプレーなどで冷やすのは逆効果です。熱いお湯に浸したタオルを絞ったものを患部に当てて温めたり、ぬるめのお風呂にゆっくりつかるなどして肩関節を温めましょう。 |

|||||||||||||

|

冬場は特に、冷えによる関節のこわばりが気になる季節です。そして、肩の痛みには寝ている間の冷えも大敵。タオルなどを首に巻いて寝たり、市販の保温器具などを利用して寝ている間も肩の保温を心がけましょう。また、日中も、肩を冷やしやすい襟ぐりの開いた服などは避け、マフラーなどで肩と首周りを温かく保ちましょう。 |

|||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||

|

|

過呼吸症候群とは | ||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

過呼吸症候群になったときは | ||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

日常生活での注意点 | ||||||||||||||

|

過呼吸の発作は持続的な不安や不満、強い怒り、心理的緊張など気持ちが高揚した場合に生じやすく、寝不足や発熱などで症状が助長されることもあります。パニック障害の一症状としてみられる場合もあり、簡単に原因を特定できない場合も多いのですが、頻発するような場合は腹式呼吸や自律訓練法などのリラックス法を習得したり、発作の原因と考えられるストレスや不安を解決するための心理療法を行います。いずれの場合も、医師から詳しい説明を受け、病気に対する正しい知識を身につけることで不安は軽減され、発作も軽いものへと変化していくでしょう。 頭では理解していても、突然息苦しくなり呼吸が自由にできなくなると、特に初めての場合はやはりパニックを起こしてしまいがちです。そんな時は周囲の人の冷静な対処が一番なので、焦らず騒がず、本人の気持ちを落ち着かせるよう努めましょう。呼吸ができず窒息するわけではないということを理解しておくことで、落ち着いた対処ができるはずです。 |

|||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||

|

|

外反母趾は現代病? | ||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

外反母趾の種類 | ||||||||||||||||||||

一口に外反母趾と言っても、その症状や程度には個人差があり、治療法もそれぞれです。「外反母趾かな」と心当たりのある方は、まずは以下に挙げた5つのタイプに当てはまるかどうか照らし合わせてみてください。

|

|||||||||||||||||||||

|

|

放っておくと怖い外反母趾 | ||||||||||||||||||||

| 発症の初期には窮屈な履物を履いて動いた時しか痛まないこともあり、「ただ親指が曲がっているだけ」と軽く捉えてしまう人も多いものですが、症状(変形)が進むと親指が人差し指の下に入り込んで底側に痛みを伴うタコを形成したりと、裸足でも痛みを感じるようになります。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

外反母趾を治療・予防するには | ||||||||||||||||||||

| 外反母趾の治療には外科手術の方法もありますが、歩けないほどの痛みがない限りはその必要はないでしょう。治療・予防ともに、まずは身近なところから、履物への注意や足指の強化を心がけましょう。また、足にかかる負担を減らすため、体重を増やさないことや長時間の立位を避けることも大切です。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 身体に原因不明の痛みがあるときは外反母趾を疑ってみろ」との意見もあるほど、足指の異常は身体全体に影響を及ぼすものです。靴だけが原因ではないと言っても、やはり窮屈な靴は立ち方・歩き方を不自然にし、足に無理な力を加えてしまいます。足の形に合った靴を選び、身体のバランスを足元から整えましょう。 |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

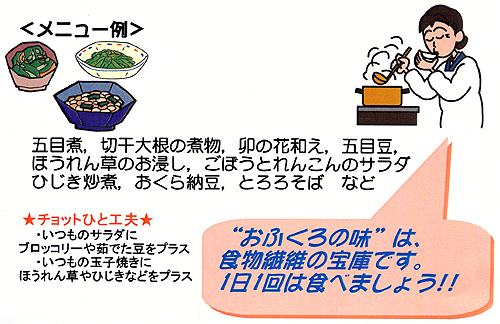

||||||||||||||||||||||||||||||

現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量 |

■食物繊維を多く含む食品

| □水溶性食物繊維 |

| こんにゃく/海藻類(寒天、こんぶ、ひじき、わかめ、もずく、など)/果実類 |

|

□不溶性食物繊維 |

| 穀類(そば、ライ麦、など)/豆類(大豆、あずき、えんどうまめ、など)/野菜類(ごぼう、切り干し大根、ブロッコリー、たけのこ、とうもろ こし、など)/イモ類(さつま芋、里芋、山芋、など)/キノコ類(えのきだけ、きくらげ、しいたけ、など) |

|

||||||||

|

|

夏バテの原因はクーラー? | ||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|

夏を元気に過ごすコツ | ||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|

夏バテ予防に効果的な食事 | ||||||||||||||||

| どうしても食欲が落ちてしまう夏場。そうめんなどの口当たりのよいものばかり食べてしまいがちですが、バランスのとれた食事は暑さに負けない身体づくりの基本。卵、肉、魚など血や肉をつくる良質なタンパク質、消化のよい大豆食品や牛乳などの食品も忘れずに摂りましょう。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 夏場の体調管理に水分補給が大切とはいっても、冷たいものや甘いジュースの摂り過ぎは胃腸の働きを妨げたり、血糖値を上げて空腹感をなくし、食欲不振を引き起こすこともあります。また、ビールなどのアルコールは水分を排出する利尿作用があるため、かえって水分不足になることも。水分補給にはミネラルウォーターやスポーツドリンクを、そして栄養と睡眠をじ充分にとって、夏バテしらずの身体を作りましょう! | |||||||||||||||||